Singularity im Test: Ein Shooter aus dem Hause Wolfenstein

Vorwort

Es gibt Rezepte, die sind so gängig, das wirklich jeder sie kennt. Das Verblüffende dabei: Ob Spaghetti Bolognese oder Kartoffeln mit Quark, die Gerichte schmecken auch nach der hundertsten Zubereitung gut, sofern ein ausreichender zeitlicher Abstand zwischen den Speisungen liegt.

Dies gilt in gewisser Weise auch für Videospiele. Nicht ohne Grund gibt es Komponenten, die – in wechselnd(-überzeugender) Variation – immer wieder zum Einsatz kommen.

Beim von Raven Software konzipierten und von Activision publizierten „Singularity“ handelt es sich um ein Spiel, das für den soeben beschriebenen Umstand ein Paradebeispiel ist. In diesem Kurztest soll deswegen vor allem geklärt werden, ob die Konservierung von einigen mehr oder weniger guten Ideen ausreicht, um einen attraktiven Action-Titel für den PC abzuliefern.

„Singularity“ auf einen Blick

Das Rezept, welches man bei Raven auf „Singularity“ anwendet, ist denkbar einfach: Man nehme ein leicht abgewandeltes Nuklear-Setting auf einer einsamen, sowjetischen Insel, paare es mit bösen russischen Generälen, knallharten US-amerikanischen Elite-Offizieren, Monstern und einer attraktiven Frau – und fertig ist ein passabler Inhalt.

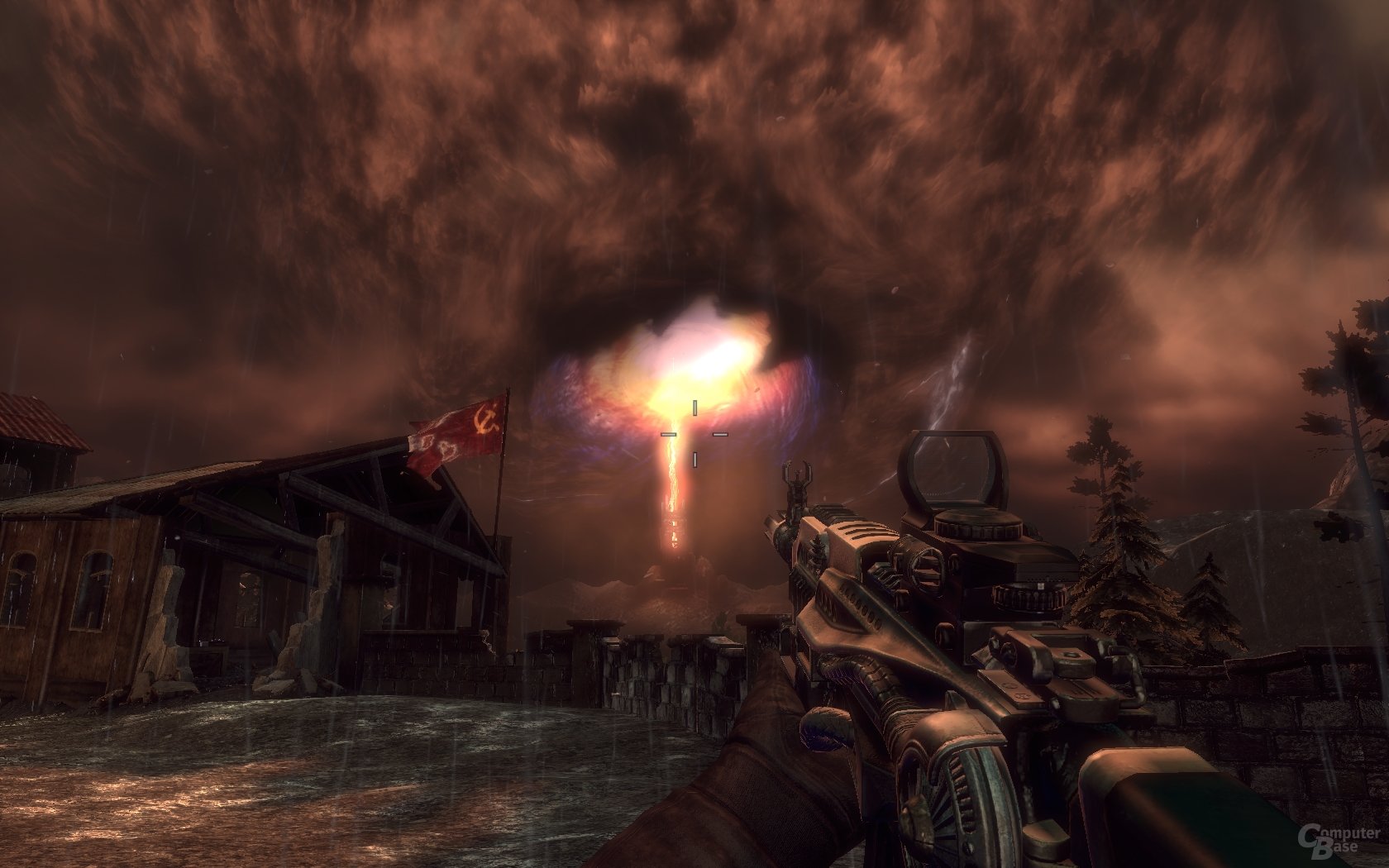

Dementsprechend fühlt sich der Plot an wie ein etwas billiger Abzug eines ohnehin nicht sehr überraschenden Tom Clancy Schinkens: Um den unlängst begonnenen Kalten Krieg vorab für sich zu entscheiden, lassen größenwahnsinnige sowjetische Führer in den 50er Jahren auf der abgelegenen Insel Katorga-12 (die grandiose TV-Serie „Lost“ lässt grüßen) ein innovatives Element namens E-99 abbauen. Mit E-99 lässt sich allerdings nicht nur die Energieversorgung im Giga-Maßstab sicherstellen; das eigentliche Ziel ist es, abgefahrene Waffen zu konzipieren, um den Erzfeind, die USA, in die Knie zu zwingen.

Wie das Leben so spielt, hat E-99 allerdings auch seine Schattensein. Aufgrund des extrem flüchtigen Charakters des Elements kommt es auf Katorga-12 zu einer Art „Tschernobyl Deluxe“, zu einer Singularität, die neben den vor Ort arbeitenden Menschen vor allem auch die Struktur der Zeit verändert.

„Singularity“ bietet also ein ziemlich bekanntes Setting, das unter anderem Elemente aus „S.T.A.L.K.E.R.“, „Dead Space“, „Timeshift“ und in Sachen Leveldesign vor allem auch „BioShock“ zusammenwürfelt. In persona des US-Offiziers Nathaniel Renko gilt es im Verlauf der rund achtstündigen Spielzeit nämlich nicht nur, von der Insel zu entkommen, sondern die durch Zeitsprünge bedingten Wirren der Menschheit als Quasi-Messias zugunsten einer besseren Welt zu lösen.

Zwar sind die groben Storygefilde somit von Anfang an deutlich abgesteckt, doch müssen auch altbekannte Gerichte den Hungrigen erst einmal behutsam an das Gebotene heranführen. Dies gelingt den Machern hervorragend: Statt kopfüber ins Geschehen geschmissen zu werden, wird einem zunächst eine gemächliche Eingewöhnungszeit gegönnt, in der man völlig unbehelligt bleibt. So streift man durch ein Geisterdorf, dessen Anmutung in extremer Weise an die dunklen Areale von „BioShock 2“ erinnert und macht sich über Notizen, Tonbandaufnahmen und den ein oder anderen Filmprojektor mit dem konkreten Geschehnissen vertraut.

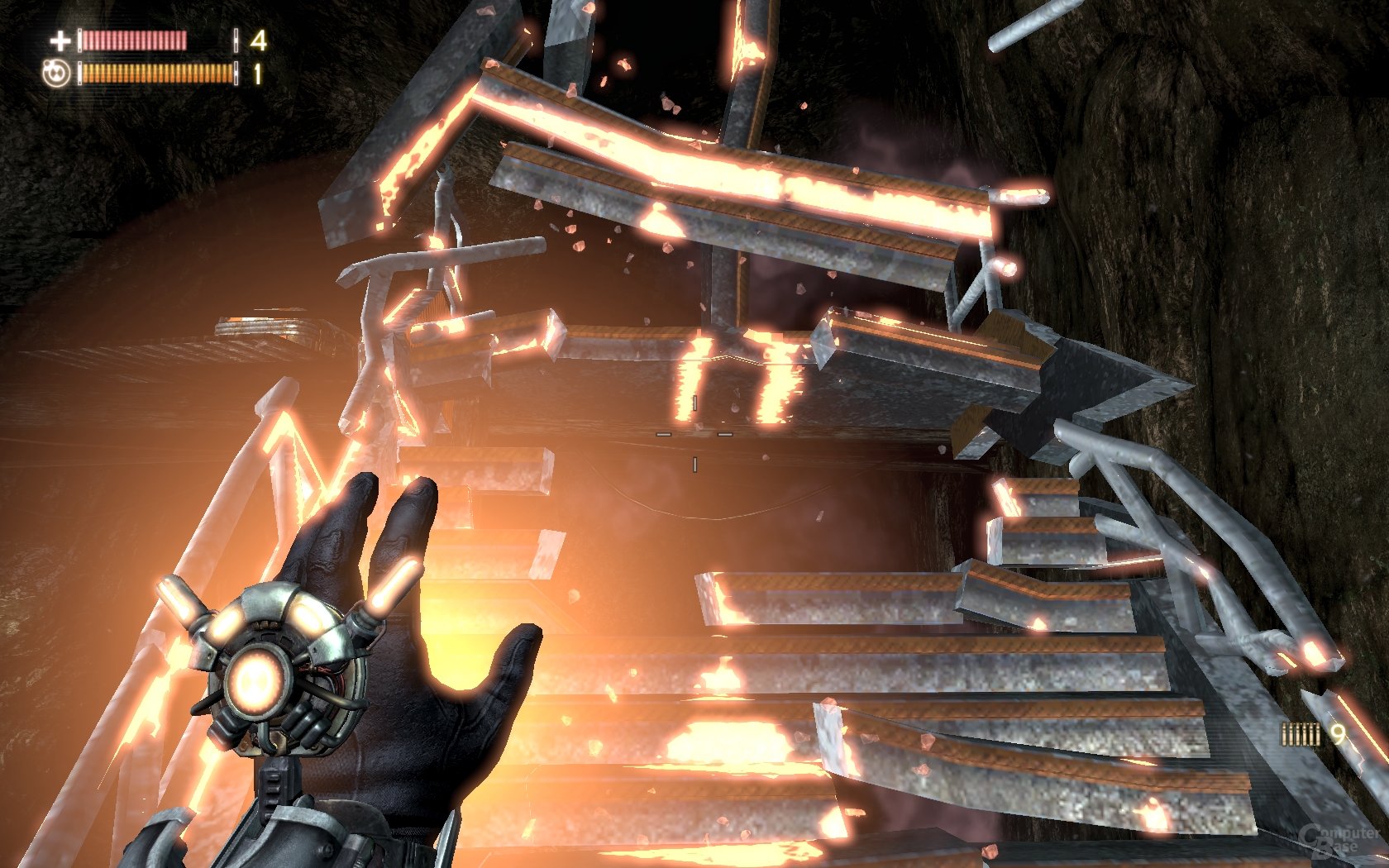

Danach nimmt die Handlung zügig an Fahrt auf, wobei der Spieler ganz klassisch Stück für Stück an die unterschiedlichen Gegner und Waffen heran geführt wird. Mit Blick auf erstere lässt sich sagen, dass man dank der Inszenierung einer instabilen Zeitstruktur mit einer bunten Mischung konfrontiert wird, die vom sowjetischen Elitesoldaten bis zum Über-Mutanten im Prinzip den Genre-Standard abdeckt. Ähnliches gilt für das Waffenarsenal, das neben den üblichen Schießprügeln und manchen Specials wie dem Seeker, bei dem die Munition händisch ins Ziel gelenkt werden kann, ein Zeitmanipulationsgerät (ZMG) bereithält, mit dem man in bester „Timeshift“-Manier nicht nur die Weltgeschichte verändern, sondern auch vermeintlich unüberwindbare Hindernisse dank Zeitsprung überwinden kann.

In puncto „Missionsdesign“ kann man ebenfalls getrost das gängige Repertoire attestieren. „Singularity“ ist – vom Ende einmal abgesehen – sowohl was den Inhalt als auch die Wege durch die Abschnitte angeht ultra-linear. Neben einigen seltenen Puzzle-Abschnitten wird man auch in diesem Fall mit Altbekanntem konfrontiert: Man bahnt sich den Weg durch Horden von Gegnern, flieht unbewaffnet vor einer Horde von Gegnern, deckt eine Zielperson vor einer Horde von Gegnern und durchtaucht längere Abschnitte, um sogleich auf die nächste Horde von Gegnern zu treffen.

Während sich die Sprachausgabe dank gut gewählter, kompetenter Sprecher hervorragend ausgibt, präsentiert sich die auf der Unreal Engine basierende visuelle Ausgestaltung auf einem etwas zurückgebliebenen Niveau. Zwar weiß man bei Raven mit einigen echten Hinguckern – insbesondere bei der Nutzung der „Timeshift“-Funktion – ab und an durchaus zu punkten; in der überwiegenden Spielzeit blickt man aber auf mäßige Texturen und Effekte sowie das notorische Problem der teilweise zu spät ladenden Umgebungen. Grafischen Hochgenuss und Innovation sollte man also keineswegs erwarten, doch ähnlich wie beim Inhalt gilt auch hier: Solide ist's allemal.

Dies gilt allerdings nur bedingt für den Mehrspieler-Part, der mit zwei Modi und maximal 12 Spielern etwas dürftig ausfällt. Bezeichnend ist dabei, dass sich die besagten Modi sehr ähnlich sind: Während ein Team versucht, drei Punkte einzunehmen, muss das andere genau dies verhindern. Für ein wenig Abwechslung sorgt dabei die flexible Kombination der Waffen sowie die Möglichkeit, auf Seiten der Mutanten oder Soldaten zu spielen.