Beyond: Two Souls im Test: Spiel als Film in der Hollywood-Falle

2/3Beyond: Two Souls auf einen Blick

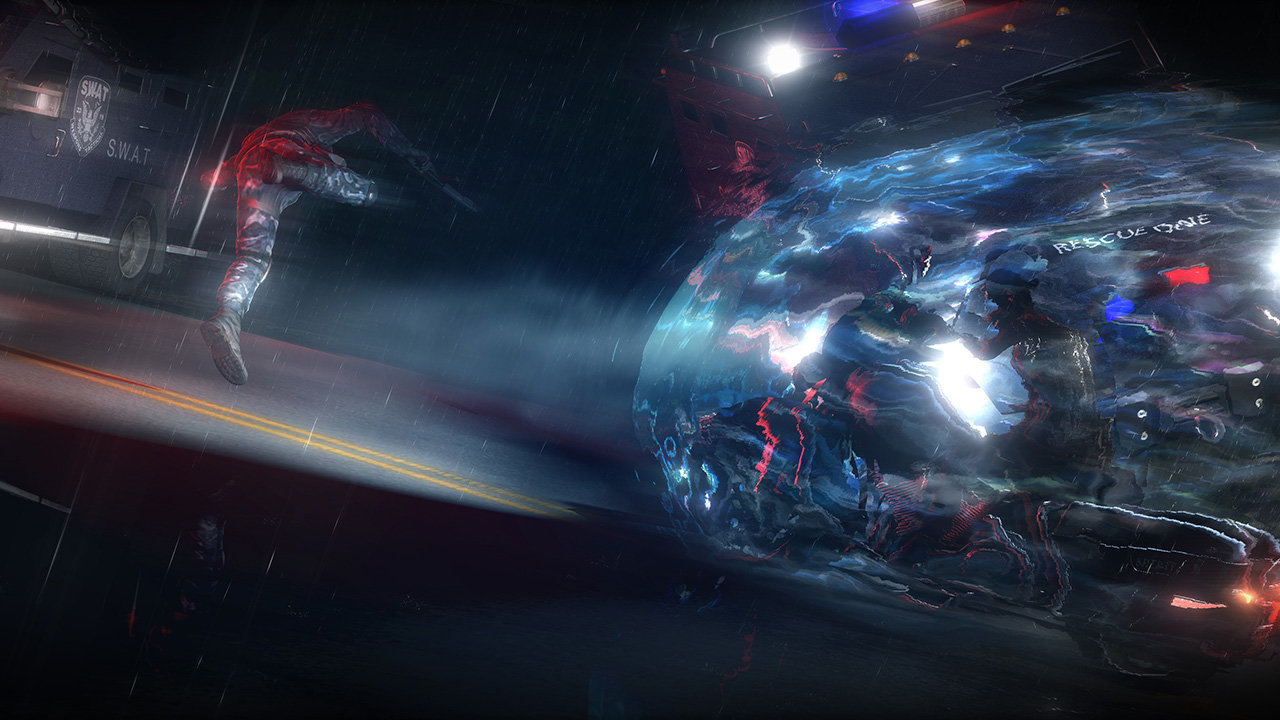

Auf den ersten Metern lässt Beyond den Nutzer sprachlos zurück: Dramaturgie und insbesondere die Inszenierung lassen ein unglaubliches Feuerwerk vom Stapel. Die erste Hälfte der rund 10 Stunden Spieldauer wecken Vorfreude, Spannung und Neugier. Aufgrund der limitierten Interaktionsmöglichkeiten verschwimmt die Grenze zwischen Hollywood und Videospiel dabei auf einer grundsätzlichen Ebene. Das Spiel wechselt fast schon die Gattung und wird zum Film – nur intensiver.

Das filmhafte Erlebnis ruht auf zwei Säulen. Zunächst wirken Charaktere und insbesondere Jodie (Ellen Page)dank intensivem Motion-Capturing absolut detailliert und natürlich, Mimik und Gestik gehen eine produktive Verbindung mit dem Script ein, das nur gelegentlich etwas dick aufträgt. Die Grafik begeistert speziell bei Nahaufnahmen, erst größere Areale müssen aufgrund der ausgereizten Hardware zurückstecken. Jede Szene wurde mit zahlreiche Details ausstaffiert, die glaubhaft auch alltägliche Vorgänge abbilden, jede Ecke und jedes Detail wirken lebendig, natürlich – „real“. Einen Kaffee trinken, Essen oder Kochen, selbst einfachen Dingen wurde Aufmerksamkeit geschenkt, an denen aber der Spieler teilhaben darf, was die emotionale Bindung prinzipiell erleichtert. Dazu gesellt sich eine im Original hervorragende Audioausgabe mit punktgenau getroffenen Sprechern, die der ordentlichen lokalisierten Fassung – nach Möglichkeit – auf jeden Fall vorgezogen werden sollte.

Gleichzeitig bindet die Steuerung bis hin zum durchdachten Einsatz des Bewegungssensors in die ablaufenden Szenen ein, sie erleichtert die Immersion massiv. Von Passivität kann zunächst trotz limitierter Interaktionspunkte keine Rede sein. Trotz wenig subtil markierten Stellen, die Manipulationen der Welt erlauben, sind die reduzierten Input-Möglichkeiten mitnichten als Kniefall vor dem Casual-Spieler zu verstehen, wenngleich sie dieser Zielgruppe ohne Zweifel stark entgegenkommen. Das Spiel fühlt sich trotz limitierten Eingaben zunächst natürlich an, weil der Fortgang der Handlung stets logisch herbeigeführt wird. Zeit zum Überlegen bleibt nur wenig. Mit einer erwachsenen Jodie vor Häschern davonzuhetzen oder als kleines Kind subtileren Horror-Momenten ausgesetzt zu werden hinterlässt einen stimmigen und logischen Eindruck, Input und gezeigte Handlung gehen eine fruchtbare Symbiose ein. In größeren und ruhigeren Arealen macht sich die strikte Führung durch unsichtbare Wände und die gelegentlich durch Kollisionsabfragen hakelige Steuerung bemerkbar, an anderen Stellen werden Bewegungen in ihrer Richtung limitiert: Vorwärts immer. Das trübt den Eindruck insofern, als dass die Illusion von Entscheidungen oder zumindest begrenzter Freiheit mitunter sichtbare Grenzen aufgezeigt bekommt.

Wirken sich diese Einschränkungen in der Spielerfahrung dank der überaus gelungenen Inszenierung kaum aus, sind die notorisch eingefügten Kampfsequenzen potentiell ein anderes Kaliber. Diese sind auf beiden der extrem leichten Schwierigkeitsgrade ohne Mühe zu meistern, aber selbst das ist nicht nötig: Jodie darf nicht sterben, sie wird unabhängig vom Abschneiden des Spielers stets gerettet, jede Szene immer erfolgreich aufgelöst. Während das Spiel sich an die Entscheidungen oder aufgrund des sehr geringen Schwierigkeitsgrades dem „scheitern“ anschmiegt, ändert sich am Ausgang eines jeden Kampfes und einer jeden Szene nichts. Gleiches gilt für Dialoge mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten, die bei zu langem Zögern automatisch fortgeführt werden. Hier zumindest ist der Automatismus positiv zu verstehen, weil es die emotionale Impulsivität des Moments und damit den Spannungsbogen rettet, welcher für das Spiel aufgrund der Konzeption so unverzichtbare Dienste leistet.

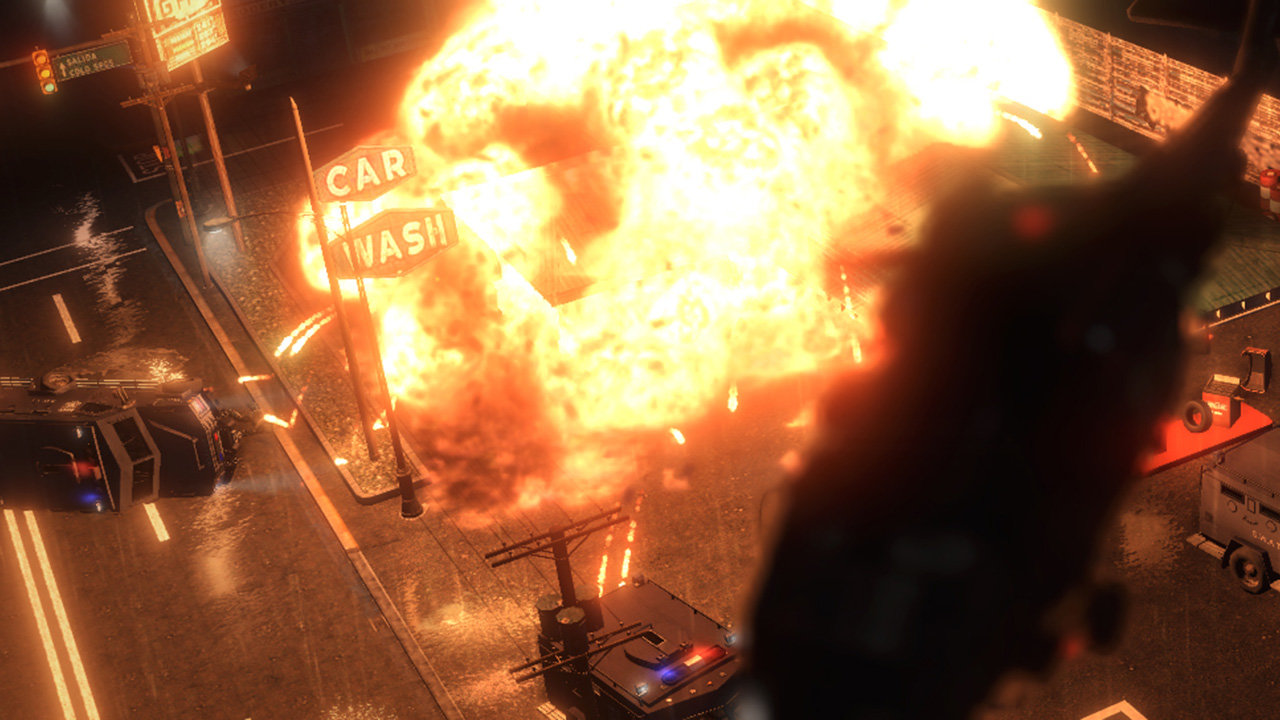

Die Prügel- und Kampfsequenzen markieren jedoch nicht nur aufgrund der hier prominent zur Schau gestellten und eben nicht inszenatorisch bedeckten Passivität des Zuschauens Tiefpunkte des Spiels. Schießen, schleichen und prügeln erlaubt Beyond an vorgegebenen Stellen, was sogleich mit der Charakterentwicklung und der logischen Struktur dieser Episoden kollidiert. Entsprechende Sequenzen spielen sich unpassend, sie wirken plump und klobig. Die Unmöglichkeit zu sterben unterstreicht, dass sich Spannung aus der Inszenierung ergeben muss – wenngleich dieser Punkt im Spiel während der düsteren Passagen generell hervorragend funktioniert; die Einbindung in die Spielwelt erfolgt so weit, dass der Gedanke an diesen Casual-Mechanismus im Hintergrund verbleibt.

Die krachigen Action-Sequenzen fallen hingegen stark ab. Speziell ein Einsatz in Somalia entsetzt: Das Spiel stolpert an jeder Ecke über massive Logikfehler, die umso schwerer wiegen, als dass sie nicht durch Gameplay im klassischen Sinne aufgefangen werden können. Beschützerinstinkte für ein waffentragendes Kind, Schuldgefühle nach einem Attentat, obwohl der Mord an einem Dutzend Soldaten emotionslos zum Tagesgeschäft gehört hat, sowie plötzlich auf- oder abtauchende Figuren – das Spiel schrammt durch die Art und Weise der Darstellung an dieser Stelle nur knapp an einem kolossalen Kapitalschaden vorbei und hinterlässt im Angesicht dieser Ausfälle erneut sprachlos. Wer filmisch inszeniert, darf nicht patzen, erst recht nicht in dieser Größenordnung. Im Großen und Ganzen kann derlei Schwachsinn jedoch bis zum Abspann durch die Stärken im Bereich Darstellung und Darsteller überdeckt werden, selbst wenn sich anfänglich kleinere Logiklücken zunehmend häufen.

Somalia bleibt zunächst ein Ausrutscher, bis gegen Ende die Geschichte klischeebehaftete Charaktere offenbart und aufgetischt werden, als hätte eine Hollywood-Hölle ihre Pforten geöffnet. Trotzdem wird zu Beginn genug Schwung aufgebaut, um bis ins Ziel zu tragen: Neugier und die hervorragende visuelle Umsetzung der Darsteller, die in diesem Aspekt The Last of Us, diesbezüglich ebenfalls kein Kind von Traurigkeit, übertreffen, sorgen für Antrieb. Speziell am Anfang werden viele Interessante Aspekte angeschnitten, dafür sorgt alleine die Erzählung in der Rückblende oder das Verhältnis zwischen Aiden und Jodie, das nur kurzzeitig eindeutig aufzulösen ist. Kaum ein Aspekt wird jedoch substantiell durchdacht, Beyond verliert sich in seinen Möglichkeiten und gleichzeitig den Fokus. Die dunklen, mysteriösen Momente am Anfang münden in krawalliger Action, die schlecht zum ursprünglichen Stil und zur Kohärenz der Erzählung passen will. Zwei primäre Enden mit unterschiedlicher Ausgestaltung schließen zwar insofern stimmig ab, als dass sie einen passenden Endpunkt setzen; sind aber nur schwer verdaulich. Das Glück des Filmspiels beziehungsweise Spielfilms ist es, während der Vorstellung zu wenig Zeit zum Nachdenken zu lassen.

Denn nicht nur Jodie überzeugt dank Ellen Page, auch ihr Begleiter eröffnet interessante Perspektiven. Aiden, der nicht aus der dritten sondern ersten Person gesteuert wird, kann nur indirekt mit seiner Umwelt interagieren, ist aber nicht an feste Oberflächen gebunden. Als außerdimensionales Wesen vermag er zu schweben und durch Wände zu schreiten, wenngleich sein Bewegungsradius durch die Kopplung an Jodie begrenzt wird – und leider situationsabhängig schwankt. Die Beziehung der beiden unzertrennlichen Partner reichert die Geschichte dabei enorm an. Von einer reinen, wie anfangs implizierten Beschützerfunktion für ein kleines Mädchen entwickelt sich das Verhältnis später in andere Richtungen, wenngleich Aiden gelegentlich die ganz profane Funktion übernimmt, den Entwicklern beim Leveldesign Arbeit zu ersparen.

Dessen weiteres Repertoire, die Kontrolle oder das Erwürgen von Menschen, funktionieren inkonsistent nur dann, wenn die Entwickler damit die Story vorantreiben wollen. Eine fiktional stimmige Erklärung fehlt jedoch. Die gelenkte Linearität wird nicht durchgehend hinreichend verschleiert, Entscheidungen zu treffen bleibt eine Illusion, welche gelegentlich durchschaubar gemacht wird. Auch wenn eine Auswahl letztlich nichts ändert, überwiegend wird doch der Eindruck erweckt, auf Situationen eigenständig reagieren zu können. Dem Spieler wird zumindest die Entscheidung überlassen, ob eine tieftraurige Teenager-Jodie nach einer übel endenden Geburtstagsfeier einfach geht oder mit Hilfe von Aiden Rache an ihren Peinigern nimmt – auch wenn die Geschichte oder die Entwicklung der Charaktere unberührt ihren Weg geht, helfen in dieser Hinsicht die Aktivierung und Einbindung des Spielers, dem die Möglichkeit gegeben wird, selbst auf das Dargebotene zu reagieren.

Die Erzählung in steten Rückblenden mit steten Sprüngen in Zeit und Ort unter Rückgriff auf eine wild gemixte, leicht verwirrende episodische Struktur entpuppt sich in diesem Zusammenhang als Glücksgriff. Zeit, Ort, Aussehen aber auch Verhalten der Charaktere erlauben starke Kontraste, was gleichermaßen die Spielgeschwindigkeit betrifft. Das „Pacing“ wechselt sich in angenehmer Folge ab, ohne auf eine Grundspannung zu verzichten, ruhigeres Erkunden einer (un)sicheren, stets düsteren Umgebung wird nur durch eine kurze Ladezeit von wilder Flucht getrennt. Die erfolgreiche Reizabwechslung beschäftigt über das Spiel hinweg und hilft, die Logikfehler zu ignorieren. Erst sobald der Abspann läuft, entsteht mit etwas Abstand der Eindruck, dass Beyond eigentlich noch mehr zu sagen gehabt hätte oder hätte sagen müssen. Eine Fortsetzung verspricht die Endsequenz aber bereits jetzt, zumal ein prominent auftretender Antagonist aus dem „Jenseits“ mehrfach auftritt, aber ein (noch) austauschbares Monster ohne Hintergrund bleibt.

Neben dem Konflikt zwischen Wesen und Protagonistin wird eine zweite Front zwischen Jodie und ihrem Umfeld eröffnet, denn die als Hexe Gebrandmarkte hat kein leichtes Leben. Beides gehört zu den Punkten, die Anfangs prominent, aber zugunsten großer Explosionen und kitschiger Romantik in den Hintergrund rücken und letztlich undurchsichtig bleiben müssen. Eher ambivalent wird auch das Rollenbild, bei weiblichen Hauptfiguren eine vergleichsweise wichtiger Punkt, gehandhabt. Wirkmächtige Bilder klassischer Rollenverteilung – allein die unterschiedliche Größe der Geschlechter kann bezeichnend als Beispiel dienen – in gemischtgeschlechtlichen Auftritten werden durch Solo-Erscheinungen kontrastiert, die ein prinzipiell anders Bild zeigen. Auch hier folgt das Spiel jedoch keiner klaren Linie.