The Order: 1886 im Test: Nach der ersten Hälfte ist die Luft raus

2/3Glaubwürdige Welt, tragischer Qualitätsverfall

Die Zeit zu Beginn des Spiels präsentiert nicht nur die Stärken, sondern schärft auch einen Blick für die Schwächen. Es sind, bei einer um größtmögliche „Realität“ bemühten und so oft gelungenen Präsentation, die Kleinigkeiten, die in der als „korrekt“ akzeptierten Welt besonders hervorstechen müssen. Holztüren, die keine Einschusslöcher zeigen etwa oder unzerstörbare Türen in Glasschränken stören die Illusion. Dass The Order szenisch stets genug, aber eben nur vorherbestimmt, zu Bruch gehen lässt, kann diesen Umstand nicht immer verbergen. Es fehlt in der Einwirkung auf das Set an letzter Konsequenz, die technisch ohne Zweifel im Bereich des Möglichen liegt.

Trotz aller Mäkeleien setzt die Inszenierung vor dem Hintergrund der Kulisse einen neuen Maßstab, ohne dass man ein spezifisches Merkmal als großen Innovator ausmachen könnte. Es sind die vielen Kleinigkeiten, die ein unheimlich rundes Bild abgeben: Von der animierten, detailreichen Kleidung jeglicher Charaktere bis hin zu den Animationen und Interaktionen mit Objekten wird die Illusion einer Realität erfolgreich verkauft, man kann durch das Fenster in eine andere Welt förmlich atmen. Klettert Sir Gallahad durch ein Fenster, entsteht der Eindruck, dass tatsächlich genau die nötige Kraft aufgewendet wird. Die Umgebungsinteraktionen sind folglich ein herrlicher Anblick, weil die sonst genutzten, schnell springenden Spacemarine-Turbosoldaten verschwunden sind. Objekte scheinen Gewicht zu haben und selbst im Kleinen nicht nur bloße Texturen zu sein. Geschwindigkeit und Gewicht passen, Abkürzungen, schnelle Zustandsänderungen oder abrupt endende Bewegungen lässt The Order einfach hinter sich – und kann so vorführen, was andere Spiele ausblenden müssen. Die Glaubwürdigkeit ist, am Genrestandard gemessen, immens.

Was das Interesse zu Beginn des Spiels maximal hält, sind neben der Präsentation auch Setting und die spannend eingeführten Charaktere, denen tatsächliche Tiefe verliehen wird. Zunächst scheint das Konzept hervorragend inszenierter Action vor frischer Kulisse voll aufzugehen. Spätestens ab der Hälfte der rund acht Stunden langen Spieldauer hat man jedoch bereits alles gesehen, was bleibt sind lediglich die weiterhin hervorragenden Schauplätze. Die Erzählung begibt sich schon etwas früher auf den Pfad der Unglaubwürdigkeit mit der Zwischenstation Belanglosigkeit. Darunter leidet die mit einem Eimer Klischeeschleim übergossene Charakterentwicklung, deren zunächst klare Linie durch den Rückfall in das völlig unpassende Schema 08/15 alle guten Ansätze der ersten Stunden über Bord gehen lässt und schließlich voller Brüche im Niemandsland verendet.

Durch den uninspirierten Kurswechsel fehlt logische Stringenz bei Protagonisten und Handlungen: Sollen und Sein dürfen weder konzeptuell noch szenisch auseinanderklaffen. Für einen Ritter, der Wert auf das Leben Unschuldiger legt, tötet Sir Gallahad ungerührt unnötig, während sich ein unvermittelter Sidekick nicht zwischen der Rolle einer schwachen „Damsel in Distress“ und einer starken Position auf Augenhöhe entscheiden kann. Dass weniger Zwischensequenzen im Verlauf des Spiels mehr Action zeigen, entschuldigt nicht: Ready at Dawn zeigt im selben Spiel erfolgreich, wie sinnvoll und unterhaltsam rein erzählerische Passagen sein können, wenn man sich die speziell in einem fremden, mysteriösen Setting nötige Zeit für inhaltlichen Tiefgang nehmen will.

Irgendwann fällt auch die Präsentation in schlichte Schemata zurück und scheucht den Spieler in jedem Raum mit einem immer gleich formulierten „Hier drüben!“ zum Ausgang, ungerührt von dem dort bereits wartenden Ritter. Trotz der Verschiebungen entsteht sehr deutlich der Eindruck einer schnell zusammengeworfenen zweiten Spielhälfte. Trauriger Höhepunkt dieser Misere ist das abrupte und einfallslose Ende, das es nicht einmal schafft, den nach der Halbzeit vollständig vorhersehbaren Storybogen in irgendeiner Form sauber zu schließen. Gefühlt laufen die Credits mitten im Spiel. Einem so sehr auf seine Welt und Erzählung fixiertes Konzept mit derart liebevoller Präsentation kann kaum Schlimmeres passieren.

Spielerisch konservativ

Hervorragende Präsentation und billige Popcorn-Erzählung nach Lehrbuch haben Unterhaltungs- aber noch kein Hitpotential. Spielerisch bewegt sich Ready at Dawn dicht bei den von Gears of War etablierten Mechaniken. Trotz gelungener Adaption ist das Gameplay funktional und nimmt so keinen maßgeblichen Einfluss auf die Qualität des Spiels. Das bedeutet vor allem, wie gewohnt aus der Deckung heraus zu kämpfen und zum nächsten schützenden Objekt zu sprinten. Dabei kann die Kamera nicht länger dazu genutzt werden, um einen Blick hinter Ecken zu werfen. Der Zwang bedingt durch Perspektive und Tiefenunschärfe tatsächlich den Kopf aus der schützenden Deckung stecken zu müssen, bringt zusammen mit angemessen aktiven Gegnern Spannung in das Warten auf die Regeneration von Lebenspunkten.

Fällt der Balken gänzlich auf Null, hilft das „Schwarzwasser“ der Tafelritter, das jedoch erst nach einigen Sekunden am Boden genutzt werden kann – sofern kein Gegner in der Nähe noch einmal abdrückt. So gewinnt das Deckungsshooter-Konzept an Atmosphäre und Komfort zugleich, ohne den Schwierigkeitsgrad zu verwässern. Einfacher werden die Gefechte durch die ebenfalls flüssigkeitsgestützte Bullettime, die das Trickrepertroire abschließt.

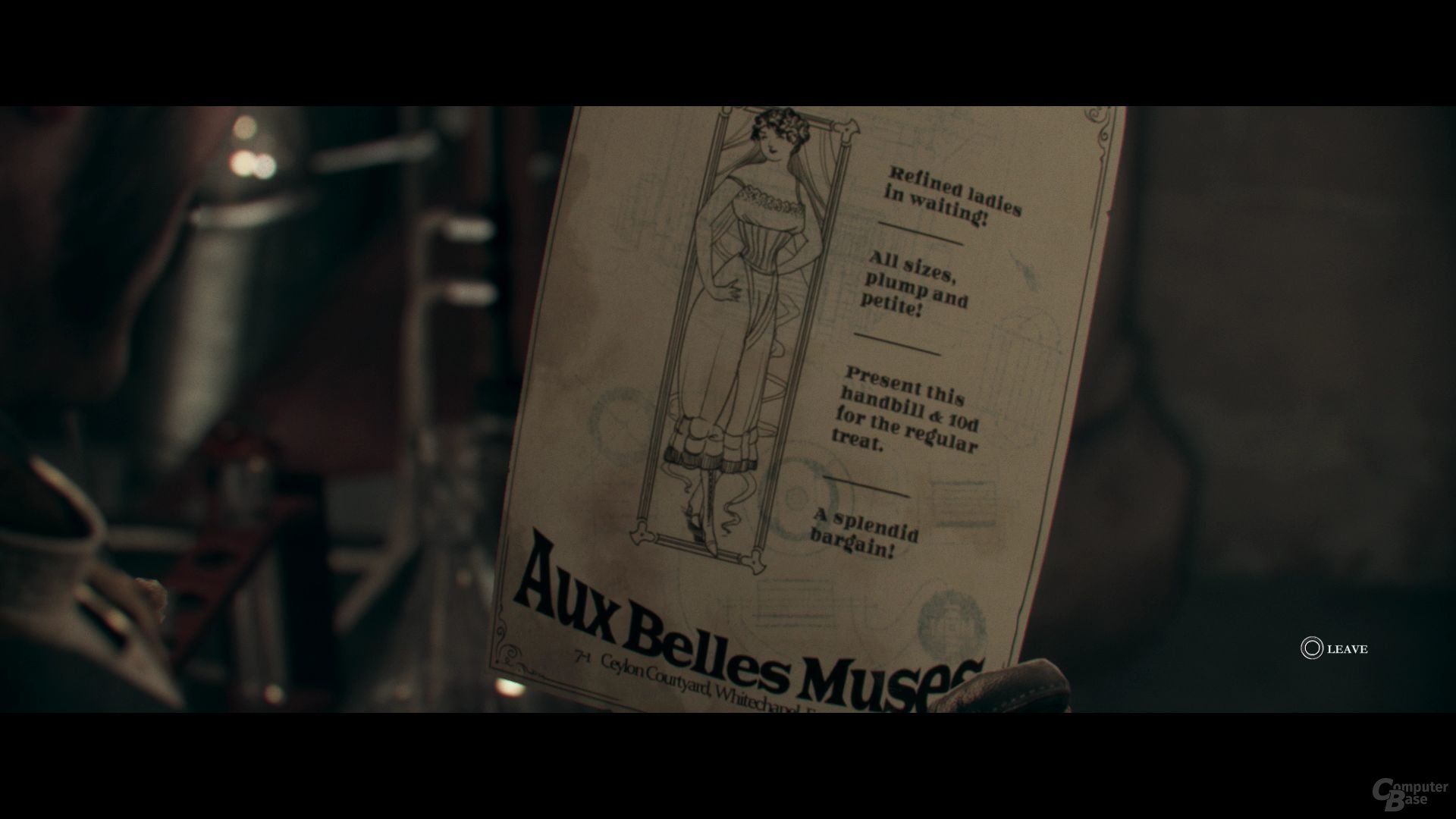

Die sanft überarbeitete Standardformel unterhält weiterhin, weil die Stärken im Bereich der Präsentation liegen. Im Design der Areale wäre zumindest gelegentlich eine gewisse Abkehr von strengster Linearität zumindest in der Vertikalen ein Wunsch. Auch das „Gameplay“ leidet jedoch in der zweiten Hälfte des Spiels, weil es nur zwei Modi kennt: Die kurzzeitige Verteidigung gegen Wellen von Gegnern bis zum Öffnen der nächsten Tür oder das Huschen von Deckung zu Deckung. Durch die engen Umgebungen und kaum verhüllte Gleichförmigkeit stellt sich trotz allen Spektakels im Verlauf eine gewisse Müdigkeit ein: Es fehlt an Abwechslung und einem Motivator. Stellenweise kann das Szenario abhelfen, das Steampunk nicht als fiktionales Sci-Fi-Universum, sondern als dezenteres, historisch akkurateres Gedankenspiel inszeniert. Der Verzicht auf ein Dauerfeuer der Absonderlichkeiten schafft Luft für deren präzisen Einsatz als Höhepunkte vor allem im Rahmen von Gadgets und besonders mächtigen Waffen, die dem Szenario gerecht werden.

Auch dieser Aspekt wird zum Problem der zweiten Spielhälfte. Hier werden die Mechaniken, die bis dahin noch, durch das Interesse am Setting getragen, gut unterhalten, in immer längeren Sequenzen wiederholt. Selbst die Bossbegegnung mitten im Spiel, ein vereinfachter, aber packend inszenierter Brawler, wird für den finalen Kampf schlicht kopiert; auch dieses Element fällt insofern qualitativ ab, weil es kein Höhepunkt mehr sein kann. Die eingepflegten Schleichpassagen hingegen unterhalten kaum. Wird Sir Gallahad entdeckt, lässt der ansonsten überaus kugelfeste Ritter ohne Umschweife sein Leben. Dass diese Passagen nur ein einziges Spielelement enthalten, macht sie nicht besser: Sich stets von hinten anzuschleichen und einen laut „GARGL!“ rufenden Soldaten ins Jenseits zu befördern, zählt nicht zur Klasse Sam Fisher, sondern ist unnötig, frustrierend und langweilig.

Dass insgesamt solide Kämpfe allerdings nicht ausschließlicher Bestandteil des Spiels werden, ruft noch einmal in Erinnerung, dass The Order auch das Erzählen einer Geschichte zu einem wichtigen Anliegen macht. Diese Ausrichtung, die sicherlich nicht jedermanns Geschmack oder Erwartungen entspricht, kann durchaus als erwachsen bezeichnet werden: Unterhaltung muss sich nicht nur aus Action speisen. Sie muss allerdings auch durchgängig liefern können.