Need for Speed (2015) im Test: Neustart mit FPS-Jagd auf der Xbox One

3/5Scheinbare Freiheit

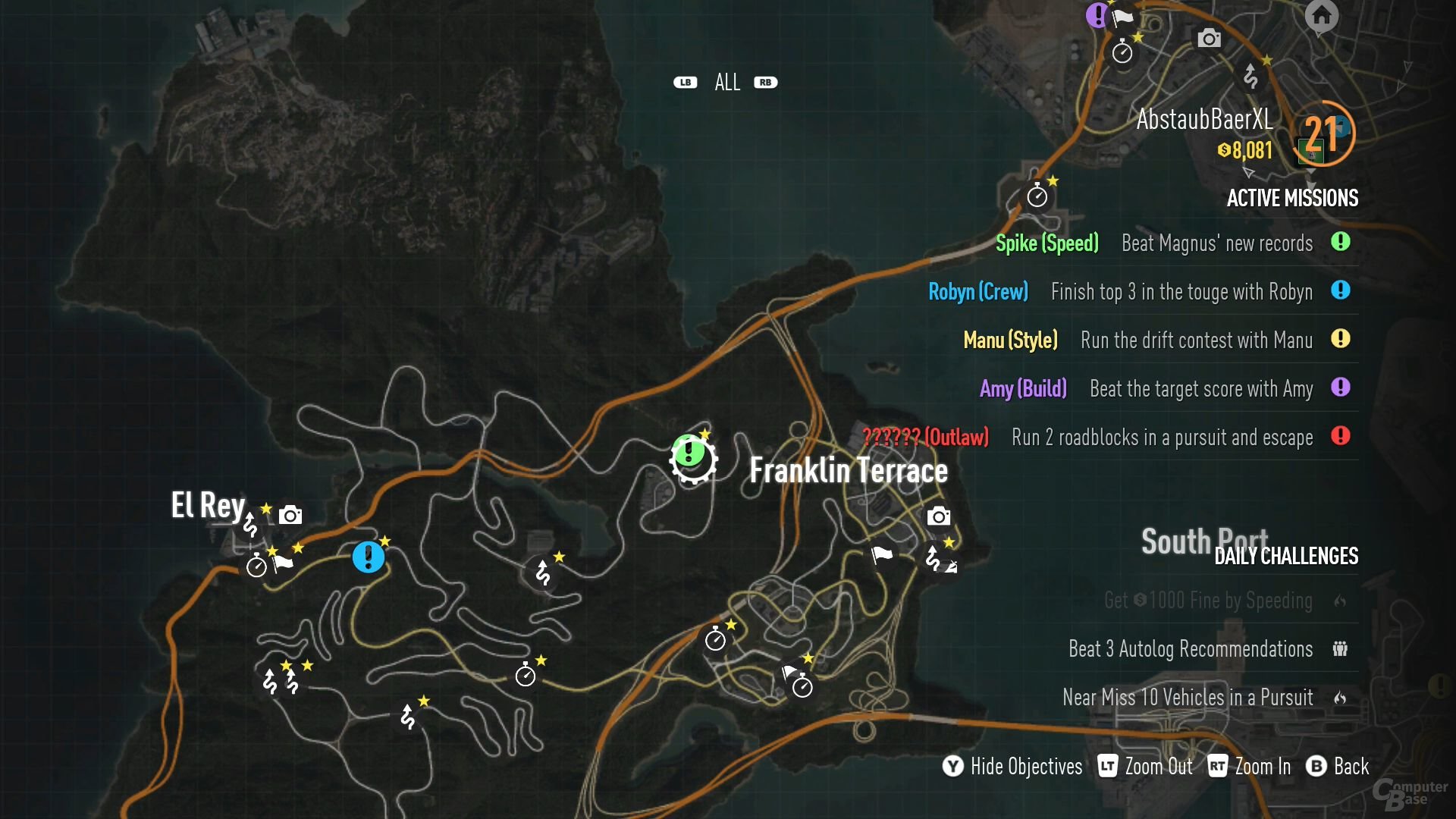

Sind Technik und Präsentation überwunden, ist der Weg frei für die Begutachtung des eigentlichen Spiels. Der Weg zur ultimativen Untergrund-Ikone, verspricht EA, gehört zu den neuen Freiheiten. Dementsprechend können sich Nachwuchs-Raser in den Disziplinen Speed, Style, Schrauber, Crew und Outlaw verdingen sowie jederzeit durch Manöver Ansehen in diesen Kategorien sammeln. Praktisch ist das System weniger glorreich und offen als der Publisher suggeriert und läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass quasi jede Aktion, beginnend mit dem zügigen Losfahren, ausdauernd mit Punkten prämiert wird.

Dabei können Spieler theoretisch ganz nach Geschmack einen oder mehrere Pfade beschreiten: Jedes Mitglied der eigenen „Crew“ himmelt einen Underground-Superstar aus den verschiedenen Disziplinen an, den es folgerichtig herauszufordern und von seinem Thron zu stürzen gilt. Um die Ikone zu beeindrucken, müssen aber zunächst verschiedene Missionen mit dem Crew-Kumpel absolviert werden. Hinter diesen Missionen verbergen sich jedoch entweder Zwischensequenzen oder gewöhnliche Rennen aus einem der fünf Spielmodi, bei dem ein KI-Gegner einen anderen Namen trägt. So fehlt diesen Aufgaben damit regelmäßig das Besondere, hinter der neuen Fassade steckt einfache Standardkost. Sich in der Untergrund-Szene hochzuarbeiten, hat sich selten so sehr nach generischem Rennspiel angefühlt. Selbst aus den bekannten Gesichtern entsteht kein prägendes Element.

Dass jeder der Stile nur einen Renntypen kennt, schränkt den Freiheitsfaktor stark ein. Wer Drift-Ikone werden möchte, driftet bis zum Morgengrauen um den Block. Grundsätzlich finden sich überwiegend klassische Rennmodi im Spiel vertreten: Rundstrecken-, Sprint- und Zeitrennen. Neu und gelungen ist die Kombination aus Sprint und Drift, bei der innerhalb eines Zeitrahmens ein Zielpunkt sowie Zielpunkte erreicht werden müssen. Das zwingt zu Balance bei der Abstimmung. Darauf aufbauend kommt der Crew-Drift ins Spiel. In diesem Modus werden nur Punkte gutgeschrieben, wenn Manöver in der Nähe anderer Fahrer ausgeführt werden.

Abseits der Rennen hält die fiktive Stadt Ventura Bay wenig bereit. Anders als in Midnight Club 2 gibt es außer den „Duellen“ mit der Polizei keine Spielmodi, die die Umgebung und den Weg zum Ziel frei nutzbar machen. Die Stadt ist abseits einiger Füller nur Staffage und beengt durch Betonhecken, zahlreiche weitere überraschend solide Gegenstände sowie enge Begrenzungen stärker als dies bei einem Spiel der aktuellen Generation zu erwarten wäre. Bauliche Höhepunkte bleiben die Ausnahmen, Anreize zum Cruisen gibt es, mit Ausnahme einiger bemüht verteilter Tuning-Upgrades, die sich auch kaufen lassen, nicht.

Dass das Cruisen wenig Spaß macht, liegt nicht nur am nur ausreichenden Fahrverhalten, sondern zuvorderst am Soundtrack: Der bleibt im Normalmodus viel zu leise und wird nicht effektiv zur Untermalung des Geschehens eingesetzt – schade, denn die 64 grundlos an den Rand gespielten Lieder sind so stilsicher wie hochwertig. Die gesamte Playlist ist zudem kostenlos über Spotifiy verfügbar.

Standard-Rennkost

Fahrerisch bleibt Need for Speed dem Arcade-Stil der Serie treu, ergänzt das Repertoire nun aber um die Möglichkeit, das Auto auf einen Fahrstil zwischen den Extremen Drift und Grip abzustimmen. Das klingt zunächst nach einer spannenden Idee, die wunderbar zu den versprochenen Freiheiten passt. Praktisch knirscht es dabei aber im Getriebe, steuern sich die Tuning-Karossen im maximierten Grip-Stil dank minimalem Lenkradius und maximaler Eingabeverzögerung doch so behäbig wie LKWs auf Valium, was schwerlich zum Arcade-Ansatz passen will. Weil die Handbremse tendenziell stärkere Bremswirkung entfaltet als normale Bremsen und sich Kurven im Drift in der Regel schneller umfahren lassen, wird der mit Grip überschriebene Bereich der Tuning-Parameter entwertet.

Langfristig motivierende Pistenduelle verhindert die KI durch ihr ausgeprägtes Gummiband, das wahlweise absurde (Kurven-)Geschwindigkeiten auf den Bildschirm bringt oder an bestimmten Stellen eines Rennens wiederum die Geschwindigkeit unvernünftig stark heruntersetzt, um Spannung durch kritische Überholmanöver kurz vor der Ziellinie zu produzieren. Das unterhält für ein paar Stunden bis zum Ende der Kampagne, wenn mangelnde Abwechslung in Kombination mit vielen kleinen und größeren Unzulänglichkeiten durchschlagen.

Komplementär verhält sich die Polizei, mit denen man sich auf dem Weg zur Outlaw-Ikone anlegen darf. Die Gesetzeshüter, die traditionell die hartnäckigsten Verfolger in der Serie waren, fahren beim Wenden grundsätzlich mit Karacho gegen die Wand, sind völlig untermotorisiert und nicht einmal in der Lage, über einen Mittelstreifen hinweg zu schauen. Um den Polizisten im Heck binnen Sekunden abzuschütteln, reicht es völlig aus, in aller Ruhe zu wenden, um in entgegengesetzter Richtung ungehindert entfortzubrausen. Minimal anspruchsvoller wird die wilde Flucht erst gegen Ende des Outlaw-Pfades, was dem Balancing ein schlechtes Zeugnis ausstellt.