Mirror's Edge Catalyst im Test: Die offene Welt ist Fluch und Segen

Vorwort

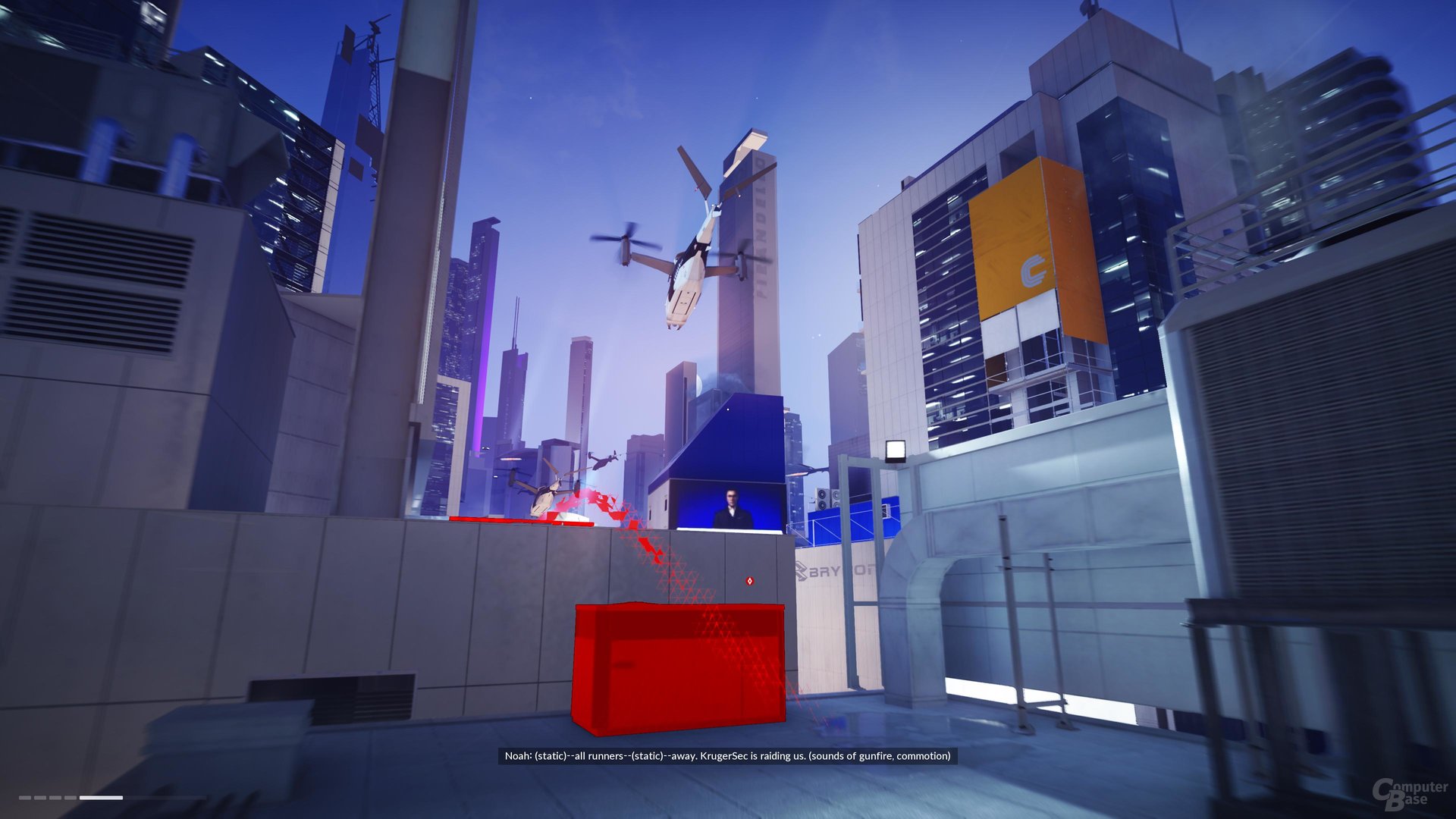

Eine Frau rennt über die Dächer einer dystopischen, hochtechnisierten Stadt der Zukunft: Mit dem überwiegend gewaltlosen Parkourspiel Mirror's Edge konnte EA im Jahr 2009 ein größtenteils überzeugendes, erfrischend anderes Spiel liefern. Die zwei größten Kritikpunkte – Kämpfe und Story – soll nun die als „Reboot“ angekündigte Fortsetzung eliminieren. Dennoch landet Catalyst in derselben Falle wie sein Vorgänger. Das liegt in diesem Fall nicht so sehr an den Kämpfen, sondern an der größte Neuerung: Der Wechsel zu einer offenen Spielwelt ist Fluch und Segen zugleich.

Systemanforderungen

Mit höchsten Grafikeinstellungen und UHD-Auflösung kann Mirror's Edge Catalyst, wie der separate Technik-Artikel mit Benchmarks aufzeigt, auch Grafikkarten der Luxusklasse unterhalb von 60 FPS drücken. Vor allem für Texturen der höchsten Detailstufe sind abhängig von der Auflösung zudem zwischen sechs und acht Gigabyte VRAM vonnöten.

Im Gegenzug liefert EA auf Basis der Frostbite-Engine ansehnliche Grafikpracht, die besonders mit Licht- und Schatteneffekten zu glänzen weiß. Da die Unterschiede zwischen den Detailstufen gering ausfallen, reicht jedoch bereits Mittelklasse-Hardware für die Darstellung einer hübschen Spielwelt, zumal sich Catalyst bereits ab etwa 40 FPS flüssig spielen lässt.

| Testsystem | Empfohlen | |

|---|---|---|

| Betriebssystem | Windows 10 (64 Bit) | Windows 7 oder neuer (64 Bit) |

| Prozessor | Intel Core i7-4790k | Intel Core i7-3770 AMD FX-8350 |

| Arbeitsspeicher | 16 GB RAM | 16 GB RAM |

| Grafikkarte | Nvidia GeForce GTX 980 Ti | AMD Radeon R9 280X Nvidia GeForce GTX 970 |

| HDD | 25 GB | |

| Internetanbindung | Für Origin-Aktivierung und Online-Ranglisten | |

Der Lockruf des Parkour

Im Kern hat sich Mirror's Edge seine beiden herausragenden Eigenschaften bewahrt. Grafikstil und das Parkour-Gameplay sind noch immer das, was den Reiz der Reihe ausmacht. Aus der Ego-Perspektive über die Dächer einer futuristischen Stadt zu sprinten, springen und zu klettern erzeugt wie gehabt einen motivierenden Sog, weil DICE akustisch und visuell das Gefühl von Geschwindigkeit zu präsentieren weiß. Flüssig bewegt sich in Catalyst allerdings nur, wer die Universaltaste für Interaktion mit der Umgebung mit dem richtigen Timing und in der richtigen Länge drückt.

Ansonsten wird aus dem eleganten Sprung über einen Zaun eine unbeholfene Kletterei; ob Heldin Faith sich wie eine Katze durch die Lüfte schwingt oder wie ein Elefant gegen Hindernisse rempelt, liegt in der Hand des Spielers. Auch führt das dazu, dass sich Spieler über elegante Fortbewegung erfreuen können. Die neuen Gadgets können ihren Nutzen dabei nicht unter Beweis stellen, weil sie im freien Spiel kaum benötigt werden und sich nicht geschmeidig genug einsetzen lassen. Sich an vorgegebenen Stellen aus bestimmten Positionen an einem Greifhaken umherschwingen zu können, bereichert das Spiel in dieser Form nicht und geht Batman ohnehin besser von der Hand.

Bewegung und Puzzle nach Wahl

Das Leveldesign stützt dieses hochgradig mobile Gameplay effektiv. Routen erschließen sich logisch und springen ins Auge. Wer mag, kann sich wie im Vorgänger durch ein Navigationssystem unterstützen lassen, das nicht nur die Route zeigt, sondern auch Interaktionspunkte farblich markiert. Das allerdings ist kein Muss und mehr von individuellen Präferenzen abhängig. Das Innehalten, der Moment der Orientierung, während sich die Atemfrequenz von Faith hörbar von Keuchen über Schnaufen hin zum Ruhepuls langsam reduziert, trägt das Spiel ebenso wie die stete Bewegung. Nicht umsonst wird das Hilfssystem an manchen Stellen von Missionen deaktiviert – die kleinen Unterbrechungen lenken den Blick auf die Welt und laden zum Puzzeln ein.

So kann Faith ohne Mühe auch in unbekannten Umgebungen stets in Bewegung bleiben, weil sich oft genug in Sekundenschnelle eine von mehreren korrekten Routen erkennen und wählen lässt. Begünstigt wird die einfache Orientierung durch den farblichen Minimalismus der Optik, die nicht mit pseudorealistischen Reizen überflutet. Dieses Artdesign ist der zweite Eckpfeiler von Mirror's Edge: Die ist futuristische Stadt aus Glas wirkt seltsam bekannt und fremd zugleich, ihre Transparenz reflektiert den gläsernen Menschen der Zukunft, ihr kalter, künstlicher Look eine übertechnisierten Moderne, in denen der Einzelne wenig gilt.

Trotzdem hakt gerade die offene Spielwelt, die dem Klettern neue Höhepunkte verschaffen sollte: Ja, sie lässt sich frei erklettern, immer am Abgrund mit Blick in die Tiefe. Aber sie lässt sich eben nicht so frei durchqueren, wie sich erwarten lassen würde. Dafür gleichen sich manche Routen dann doch zu sehr. Aus diesem Grund lockt die Freischaltung des Schnellreise-Systems zur Vermeidung monotoner Routen. So richtig Spaß macht Mirror's Edge vor allem dann, wenn ein Gebiet das erste oder zweite Mal durchquert wird – und natürlich in den Missionen, die durch einzigartige Level mit oftmals atemberaubenden Panoramablicken führen, die in Erinnerung rufen, was das Konzept eigentlich ausmacht.

Erzählerisch ein Absturz

Die dahinterliegende Geschichte ist jedoch zum Vergessen. Der dramatische Beginn mit einer Quasi-Flucht aus dem Gefängnis wird umgehend mit den Unzulänglichkeiten der groß angekündigten, erzählerischen Bemühungen von DICE konfrontiert. Wie sich in der Beta bereits angedeutet hat, sind Dialogzeilen und Sprecher selbst in der Originalfassung unterdurchschnittlich motiviert, Ikarus als frotzelnder Begleiter wirkt wie fast alle Spielkameraden unglaubwürdig. Sein Verhalten wird wie das anderer Charaktere nie nachvollziehbar und entwickelt sich völlig unmotiviert – und auch über die Kindheit der Heldin Faith erfahren Spieler nichts, was sich nicht einem kurzen Satz zusammenfassen ließe.

Schlimmer noch bringen die viel zu kurzen Zwischensequenzen und die rudimentäre Präsentation die Welt nicht näher. Emotional lässt Catalyst deshalb so kalt wie seine gläserne Stadt. Obwohl die zweite Hälfte des Spiels zumindest einen klareren Faden findet, wirkt die Inhaltsebene völlig überfrachtet. Zu viele Infos und Handlungsfäden werden in zu kurzer Zeit angerissen, wenig davon kohärent aufgegriffen oder zum Abschluss gebracht, unter anderem weil das Meiste nur in den knappen Zwischensequenzen überhaupt zur Sprache kommt. Warum Faith zu Beginn des Spiels so hartnäckig verfolgt wird, warum ein zweites Land, also die politische Situation der Spielwelt, angeschnitten wird – man weiß es auch nach Ende der Geschichte nicht, die immerhin in einem Punkt beruhigt: Ihr Ende deutet zumindest eine weitere Fortsetzung an.