Mirror's Edge Catalyst im Test: Die offene Welt ist Fluch und Segen

2/3Offene Welt und nichts dahinter

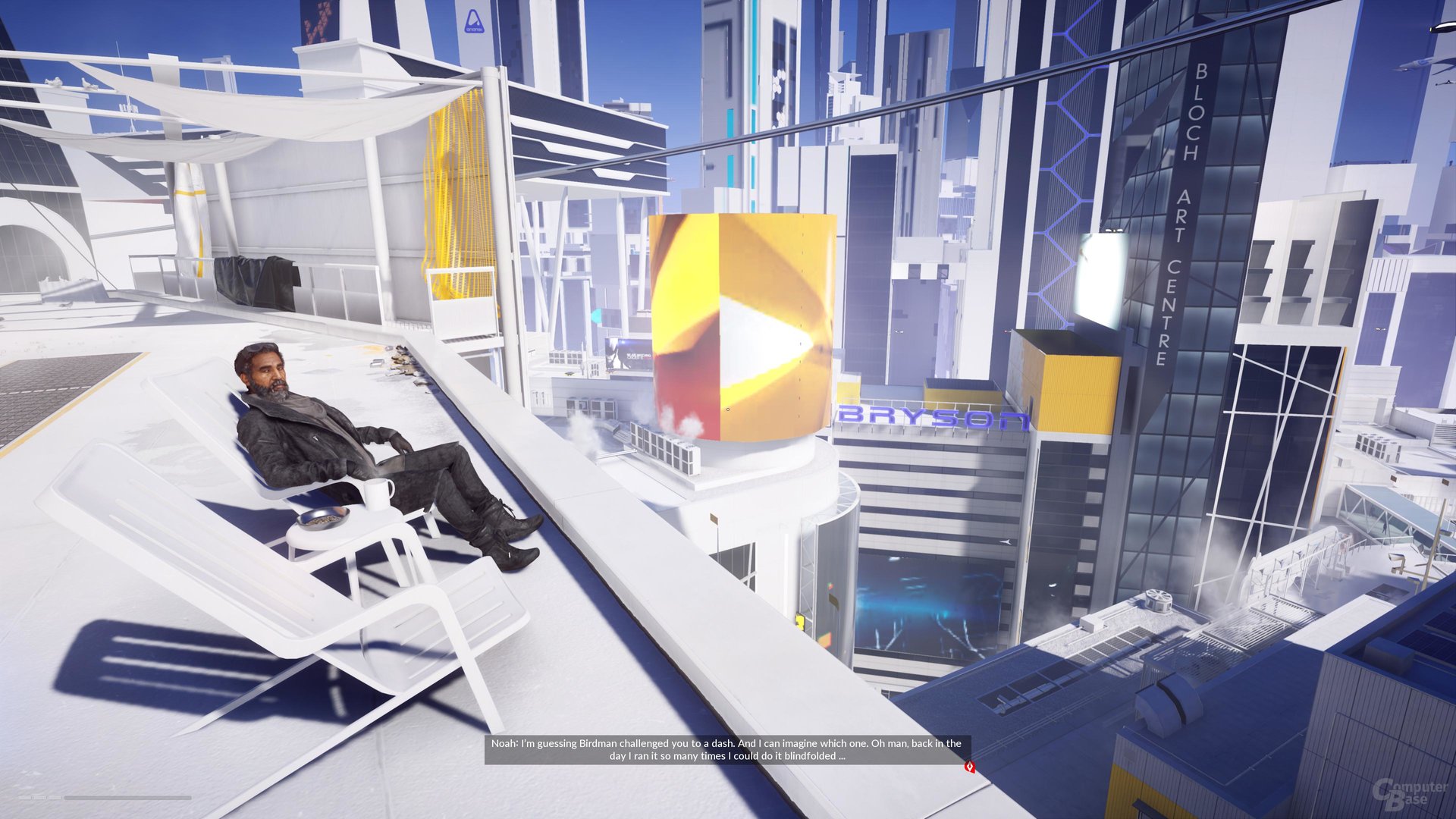

Wie so oft geht die offene Welt damit zulasten einer dichten Erzählung. Statt Zwischensequenzen wird versucht, zumindest einen Teil der Erzählung und der Motivierung der Figuren in die Beschreibungen der Missionen zu verlagern, die vor ihrem Start eingeblendet wird. Das ist fast schon so komisch wie ernüchternd. Die Formulierungen lassen beim Spieler nicht den Eindruck entstehen, gänzlich ERNST genommen zu werden, woran auch die Hervorhebung von Stichwörtern in GROßBUCHSTABEN einen erheblichen Anteil hat.

Planlos in der offenen Welt

Schlimmer als das, was hier als Geschichte gilt, sind die Nebenmissionen. Hier bitten Figuren wahllos um Hilfe, die im Spiel ansonsten nie eine Rolle einnehmen, ein Bezug zur Protagonistin entsteht so nicht. Die hier begonnen Erzählungen enden zudem im Nirgendwo, sie sind weder abgeschlossene Storybögen noch sonst in irgendeiner Weise kohärent, sondern lediglich willkürliche Laufdienste. Das ist wenig motivierend und hinterlässt nicht das Gefühl, am Ende etwas erreicht zu haben – schade, denn über die Karte hüpfen lässt sich auch mit von Nutzern erstellten Zeitrennen, der asynchronen Online-Komponente des Spiels, oder mit den Auslieferungsmissionen, die an jeder Ecke warten und hinter denen sich ebenfalls Rennen gegen die Zeit verbergen.

Aber auch diese Lieferdienste laufen der Logik zuwider: Warum eine stabil verpackte Blume als „zerbrechliche“ Fracht gilt, wird ebenso wenig deutlich wie die Notwendigkeit für einen zeitnahen Transport – wenn Auftraggeber ewig auf einen „Läufer“ warten, dann will die vorgebliche Dringlichkeit nicht einleuchten. Dafür schafft es Mirror's Edge, solche Aufgaben mit einem ganzen Redeschwall voller belangloser Informationen zu begleiten, die Relevanz oder Gehalt vermissen lassen – der Titel scheitert oft an der Aufgabe, plausible Gründe für die Rennerei zu finden und nervt stattdessen mit trivialen Liebesgeschichten.

So, what you're gonna do next? I'm gonna run.

Mirrors Edge

Warum also Spielen? Weil das Laufen selbst noch immer großartig ist, weil es die Level, Umgebungen und Karten sind, weil die angezeigte Route der teils mit knappem Zeitlimit versehenen Aufgaben nie die schnellste ist und sich das Nachdenken, der Blick in die Welt ein ums andere Mal lohnt. Das ist für sich genommen ausreichend motivierend, um den ganzen Rest bis zum Abschluss aller Haupt- und Nebenmissionen rund zehn Stunden lang auszublenden: Wer Zwischensequenzen konsequent überspringt und die offene Welt links liegen lässt, verpasst nichts. Ganz im Gegenteil.

Das zeigt, dass DICE offenkundig zu viel gewollt hat. Die so offene Welt steckt voller Elemente, die aus dem Spielfluss reißen, weil sie die Welt nur um ihrer selbst willen füllen wollen. Hunderte(!) Datenfragmente und Mikrochips zu sammeln, Radiostationen der KrugerSec zu sabotieren, das alles bringt weder spielerische Vorteile noch Informationen, sondern ist einfach nur sinnlos. Schlimmer noch zwingen diese Aufgaben dazu, für mehrere Sekunden anzuhalten – in einem Spiel, das von der Mobilität lebt.

Viel Neues, wenig Besseres

Verfolgungsjagden und Fahndungslevel wirken nun jedoch so aufgesetzt wie früher das Kampfsystem, einem Eindruck, dem sich auch das letzte Element offener Welten nicht entziehen kann: Dass Faith neue Fähigkeiten wie das Anziehen der Beine beim Sprung tatsächlich freischalten muss, ergibt wenig Sinn. Gemessen an der Halbherzigkeit seiner Implementierung scheinen sich die Entwickler dem aber bewusst zu sein; im Laufe der Story werden wichtige Fertigkeiten automatisch freigeschaltet, der Rest über Levelaufstiege im Vorbeigehen. Ein weiteres Element also, dass sich eigentlich ignorieren lässt.

Kämpfe passen noch nicht ganz

Aber auch das Kampfsystem ist immer noch keine Punktlandung. Statt mit Waffen hantiert Faith nun aber lediglich mit Fäusten und kann die Auseinandersetzungen meist umgehen. Das macht sich vor allem in Missionen bemerkbar und fügt sich stimmig in Szenario und Gameplay-Konzept ein, zumal sich im Laufen „Fokus“ auflädt, der als Panzerung gegen Beschuss und Hiebe dient. Damit steht das Laufen eigentlich dort, wo es hingehört: Im Mittelpunkt.

Zusammen mit dem richtigen Leveldesign gibt es immer wieder Stellen, an denen diese Puzzleteile passgenau zusammenfallen: An Wänden und über Hindernisse in einem Raum unter Beschuss nacheinander K-Sec-Schergen aus der Bewegung heraus mit besonders mächtigen Angriffen heraus zu vermöbeln, während im Sichtfeld Kugeln umherirren, zeigt, dass DICE auf dem richtigen Weg ist.

Es fehlt an Tiefe

Solche Momente tauchen vor allem in geschlossenen Arealen auf was den Nutzen einer lineareren Spielerfahrung aufzeigt. Oft genug fügt sich der Kampf jedoch nicht wirklich in das Spiel ein. In der offenen Welt wird daraus ein weiteres Füllerelement, weil sich kein wirkliches Gefühl von Verfolgung und Bedrängung durch einen übermächtigen Konzern einstellen will – und weil die Kämpfe selbst eine hakelige Sache sind.

Zwingt das Spiel in eine längere Auseinandersetzung, fallen die Limitierungen des Systems auf, vor allem die fehlende Tiefe. Eigentlich reicht es, „schwere Angriffe“ zu spammen und gelegentlich auszuweichen, was sich anders als das Laufen nie natürlich anfühlen will. Dazu haben die uniformierten Widersacher sichtbar Probleme mit der Wegfindung, unnatürlich anmutenden Bewegungen und einem klaren Statistensyndrom – sie warten teilsweise sichtbar sekundenlang wie Nebendarsteller schlechter Martial-Arts-Filme darauf, dass Faith sie verprügelt. Der finale Kampf demonstriert, wie deplaziert das Kampfsystem eigentlich ist: Zwei identische Gegner bereits bekannten Typs laufen in den Raum – an sich bereits das Gegenteil einer epischen Konfrontation – und beginnen, identische Animationen abzuspielen.