Razer DeathAdder V2 Mini im Test: Sensorik, Software und Verarbeitung

2/3Die DeathAdder V2 Mini verfügt über den mittlerweile obligatorischen Mikrocontroller und einen internen Speicher – zu diesem später mehr. Die Latenz des Eingabegerätes beträgt gemäß der maximalen USB-Abfragerate von 1.000 Hertz rund 1 ms. Das Senken der Frequenz auf 500 oder 250 Hertz lässt die Verzögerung wie gewohnt antiproportional steigen und ist folglich nicht zu empfehlen.

Präzise Sensorik mit einem potentiellen Haken

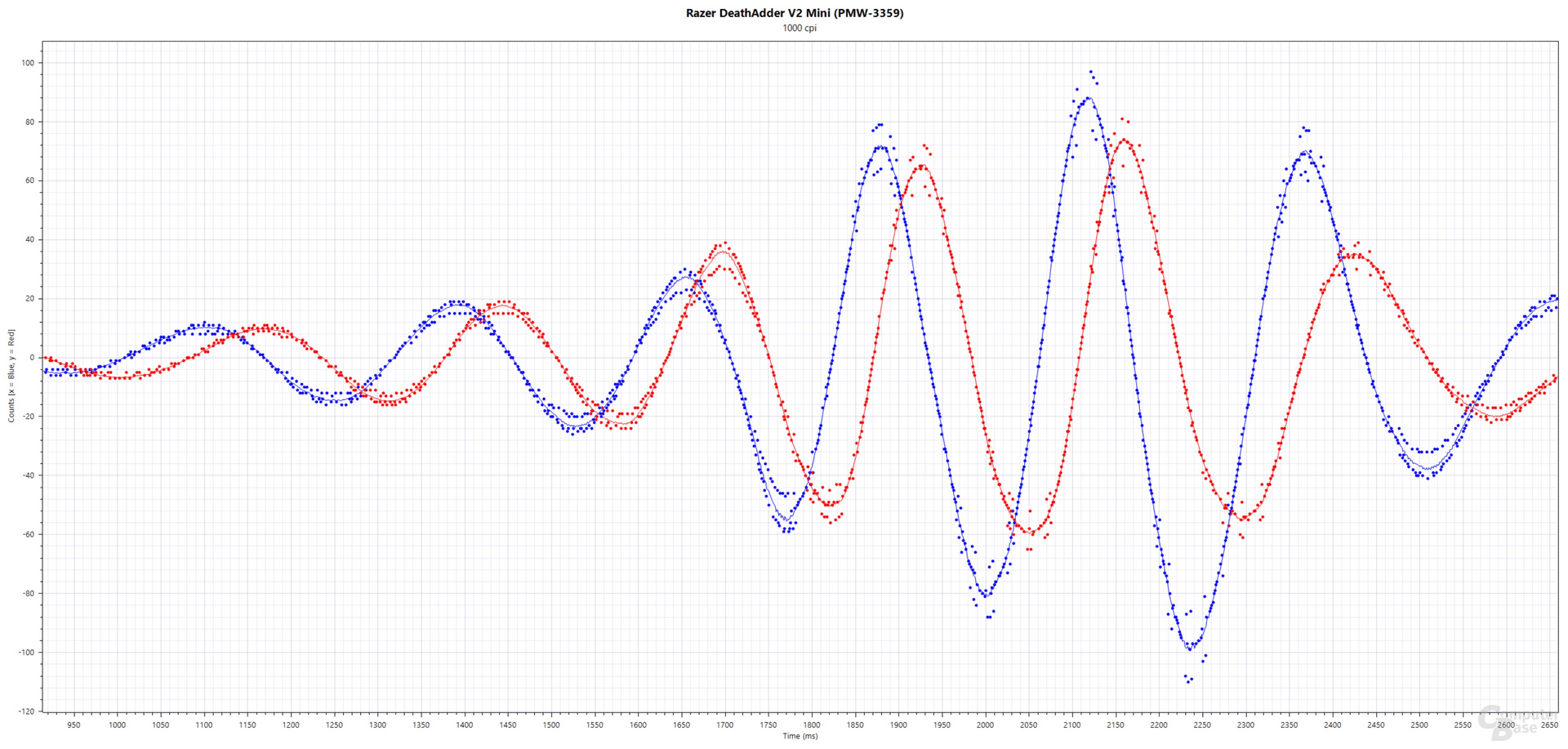

Die meisten Razer-Mäuse der letzten Monate setzten beim Sensor auf den in Kooperation mit PixArt entwickelten und erstklassigen PMW-3399, den Razer selbst als „Focus+“ bezeichnet. Die DeathAdder V2 Mini setzt jedoch – wie zuvor auch die Viper Mini – auf den PMW-3359, der wiederum auf dem PMW-3330 basiert. Der Grund dafür findet sich beim Preis: Der auf dem Papier leistungsschwächere Sensor kostet Razer und damit letztlich auch den Käufer der Maus weniger. Schlimm ist das wiederum eigentlich nicht, weil auch die Spezifikationen des PMW-3359 nahezu alle Anforderungen, die einer Gaming-Maus im Jahr 2020 gestellt werden können, vollständig abdecken. Es gibt lediglich eine einzige Ausnahme.

| PixArt PMW-3330 | PixArt PMW-3359 | PixArt PMW-3360 | PixArt PMW-3399 | Logitech Hero 16K | |

|---|---|---|---|---|---|

| Abtastung | Optisch / Infrarot-LED | ||||

| Auflösung | 100–8.500 cpi | 200–12.000 cpi | 100–20.000 cpi | 100–16.000 cpi | |

| Geschwindigkeit | 7,6 m/s | 6,3 m/s | 16,5 m/s | 10,2 m/s | |

| Beschleunigung | 343 m/s² | 490 m/s² | > 392 m/s² | ||

| Lift-off-Distance | ~ 3 mm | ~ 2,5 mm | ~ 1,2 mm | ~ 1 mm | |

Bei der Lift-off-Distance – also dem Abstand, ab dem der Sensor beim Anheben der Maus keine Bewegungen mehr registriert – erbt der Sensor die klassische Schwäche des PMW-3330. Die Distanz beträgt beim PMW-3359 konkret zwar nicht ganz 3 mm, sondern je nach Oberfläche des Mauspads 2 bis 2,5 mm, doch auch diese Werte sind angesichts der 1,2 mm eines PMW-3399 nicht gut. Eine geringe Lift-off-Distance ist besonders wichtig, wenn die Maus häufig hochgehoben und wieder abgesetzt wird: Je niedriger der Wert, desto seltener verrutscht dabei der Mauszeiger.

Nun stellt dieser Sachverhalt bei der für den Fingertip-Grip konzipierten Viper Mini potentiell ein Problem dar, falls besonders niedrige Sensorauflösungen verwendet werden, da diese ein ständiges Anheben und Absetzen der Maus implizieren. Die DeathAdder V2 Mini ist jedoch in erster Linie als Palm-Grip-Maus konzipiert, was einen – kleinen – Unterschied macht: Einerseits ist die Kombination dieser Griffvariante mit niedriger Mausempfindlichkeit seltener anzutreffen, andererseits liegt die Maus aufgrund des festeren Halts ohnehin ruhiger in der Hand. Die Problematik wird dadurch freilich nicht behoben, aber die Symptome werden gelindert.

Wie sieht das aber in der Praxis aus? Für die meisten Anwendungsgebiete und Spieler ist es unerheblich. Nutzer mit einer Präferenz für besonders niedrige Empfindlichkeiten und mit hohen Ansprüchen an die Präzision – beispielsweise für Shooter oder RTS – sollten sich des Nachteils allerdings gewahr sein und andere Mäuse in die engere Auswahl nehmen. Unter die Beschreibung einer „besonders niedrigen Empfindlichkeit“ fällt in diesem Kontext beispielsweise eine zur 360-Grad-Drehung der Kamera in einem First-Person-Shooter benötigte horizontale Mausbewegung von 25 cm oder mehr.

Software gut, Speicher nicht

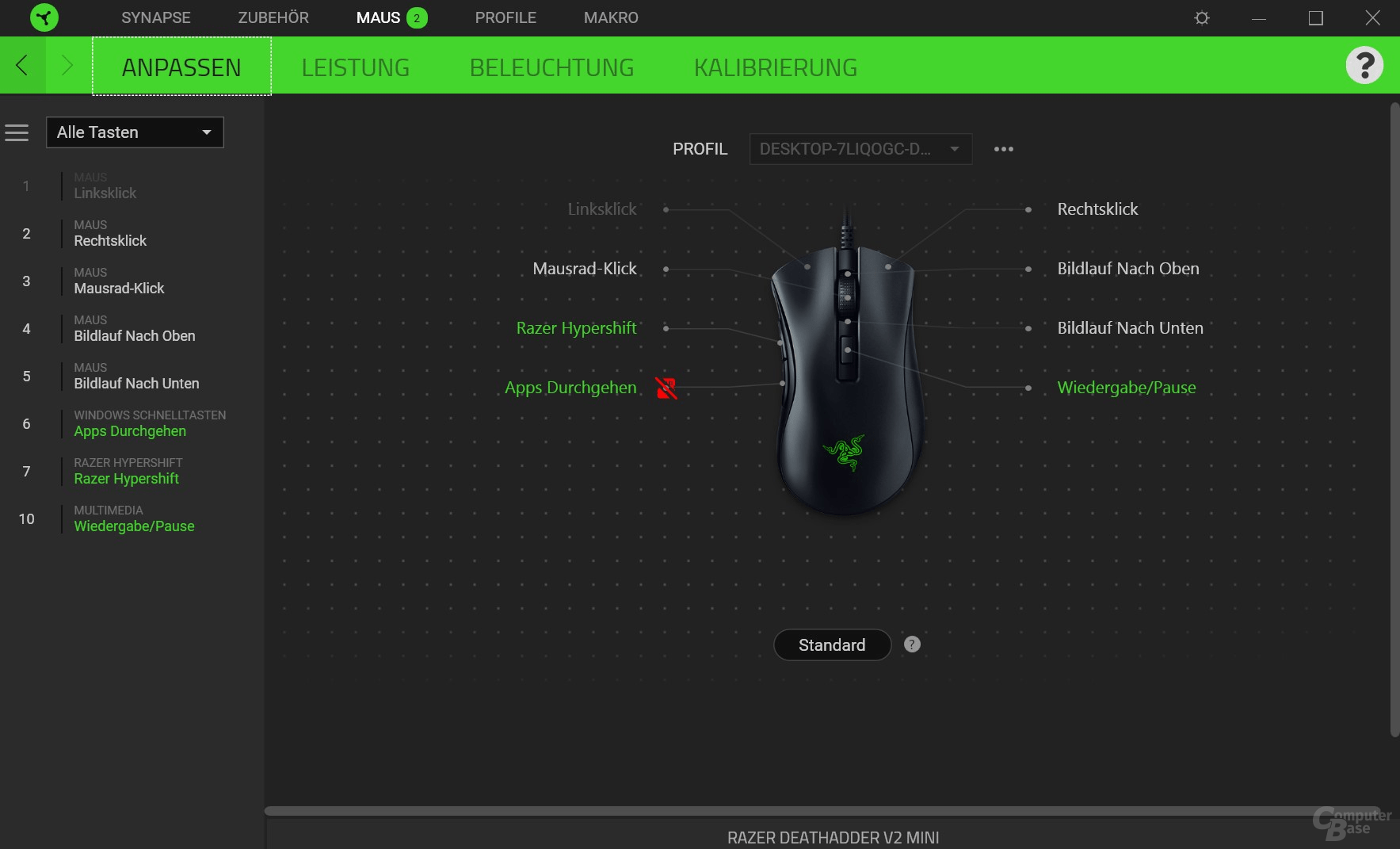

Auch wenn Nutzer der DeathAdder V2 Mini zum Betrieb keine speziellen Treiber benötigen, kann es sich lohnen, zusätzliche Software zu installieren. Razer bietet mit Synapse 3 ein eigenes Programm an, um beispielsweise Sensorauflösung, Tastenbelegung oder Beleuchtung der Maus nach eigenem Belieben zu konfigurieren und einige Einstellungen zu speichern.

Der impotente Speicher als großer Filter

Und genau hier liegt das mittlerweile altbekannte Problem: Der interne Speicher der DeathAdder V2 Mini ist abermals nicht auf dem Niveau, wie es teurere Razer-Mäuse und gleich teure Konkurrenzprodukte bieten. Dabei ist es nicht weiter schlimm, dass die kleine Todesotter im Vergleich zur großen Schwester nur ein anstelle von fünf Profilen speichern kann. Es ist nur ärgerlich, dass sie eben nicht einmal das wirklich kann. So werden die Einstellungen zur Sensorauflösung sowie einige ausgewählte Tastenbelegungen zwar tatsächlich automatisch gesichert, das absolute Gros der eigentlich enorm hohen Funktionalität der umfangreichen Synapse-Software steht aber nur mit eben dieser dauerhaft im Hintergrund laufend zur Verfügung.

Das ist an manchen Stellen verständlich, aber Razer beweist regelmäßig, dass es für den Hersteller ein Leichtes ist, auch ausgefallenere vordefinierte Tastenbelegungen oder individuelle Makros intern auf der Maus zu sichern. Die erneut schwache Leistung der DeathAdder V2 Mini mutet daher abermals als künstliche Abgrenzung zu einer – in diesem Fall 20 Euro – teureren Maus an. Und das hinterlässt vollkommen unnötig einen bitteren Beigeschmack, da teils günstigere Konkurrenzprodukte diese Funktionalität oftmals bieten.

Synapse gefällt – vor allem, wenn es nicht läuft

Abgesehen davon gibt es an der gebotenen Einstellungsvielfalt der Synapse-Software nichts zu bemängeln – vermutlich ist sie gar die beste unter jenen, die Maushersteller anbieten. Positiv lässt sich überdies anmerken, dass das Programm nicht mehr dazu zwingt, ein Konto anzulegen. Negativ hingegen fällt erneut auf, dass die Software – sofern aktiv – eine ganze Flut an im Task-Manager zu beoabachtenden Hintergrundprozessen zu verantworten hat.

Verarbeitung ohne Auffälligkeiten

Bei der akut beurteilbaren Verarbeitungsqualität gibt es nichts zu beanstanden: Die Spaltmaße der DeathAdder V2 Mini sind durchweg akkurat, das Chassis stabil und auch die Materialien machen einen hochwertigen Eindruck. Es kann jedoch – wie im entsprechenden Abschnitt des Test bereits ausgeführt – derzeit schlicht und ergreifend noch nicht abgeschätzt werden, wie sich der Zustand des Grip-Tapes über mehrere Monate oder Jahre hinweg verändern wird: Gummi-Elemente, besonders sehr weiche, besitzen stets ein erhöhtes Risiko für Verschmutzungen und Abnutzungserscheinungen durch Abrieb. Im Rahmen des rund zwei Wochen langen Testzeitraumes deuteten sich diese aber nicht an.