Soziale Medien: Frage der Verantwortung weltweit unterschiedlich

Eine in zehn Ländern weltweit durchgeführte Studie zeigt, dass die Mehrheit der Nutzer sozialer Medien sich gegen Falschmeldungen und Gewaltandrohungen auf diesen Plattformen ausspricht. Hinsichtlich der Verantwortung für deren Eindämmung gibt es jedoch unterschiedliche Auffassungen.

Die von der Technischen Universität München und der University of Oxford durchgeführte Studie „Öffentliche Einstellungen zur Moderation von Inhalten und zur Meinungsfreiheit“ untersuchte die Meinung von jeweils rund 1.300 Nutzern sozialer Medien in sechs europäischen Ländern sowie in Australien, Brasilien, Südafrika und den USA. Im Mittelpunkt stand die Frage, wer für die Regulierung von Falschinformationen und Gewaltandrohungen auf sozialen Plattformen verantwortlich sein sollte.

In der Frage geeint, in der Regulierung getrennt

Großer Konsens bestand in der Aussage, dass Gewaltandrohungen auf sozialen Medien keinen Platz haben und entfernt werden sollten, bei dem 79 Prozent der Befragten zustimmten. Hinsichtlich der Verantwortung zeigt sich wiederum ein differenziertes Bild: Weltweit betrachtet sehen 35 Prozent der Befragten sich selbst als Hauptverantwortliche, 31 Prozent sprechen sich für eine Regulierung durch die Bürger allgemein aus, während 30 Prozent dieses Problem staatlich reguliert sehen wollen. Nur 4 Prozent lehnen jegliche Maßnahmen ab.

Die Betrachtung einzelner Länder bildet dabei deutliche Unterschiede ab: In Schweden sehen 39 Prozent der Befragten die Bürger als Hauptverantwortliche für die Regulierung, der höchste Wert in der gesamten Studie. Auch in der Slowakei und in Südafrika vertreten jeweils 38 Prozent diese Ansicht, während in Griechenland 37 Prozent der Befragten die Verantwortung ebenfalls bei den Bürgern sehen. In Deutschland hingegen sprechen sich mit 17 Prozent die wenigsten Befragten dafür aus, diese Aufgabe den Bürgern zu überlassen.

Staatliche versus Plattform-eigene Regulierung

Eine staatliche Regulierung findet vor allem in Frankreich und Deutschland Zustimmung, wo jeweils 37 Prozent der Befragten eine solche Lösung bevorzugen. Australien folgt mit 36 Prozent. Laut den Initiatoren der Studie hängt dieses Ergebnis mit den „Regulierungstraditionen in der Medienpolitik“ dieser Länder zusammen. In anderen Staaten wird die Verantwortung stärker den sozialen Plattformen zugeschrieben: In der Slowakei vertreten 42 Prozent der Befragten die Ansicht, dass die Plattformen selbst für die Eindämmung von Falschinformationen und Gewaltandrohungen verantwortlich sind. In Großbritannien und Brasilien sind es jeweils 39 Prozent, während in den USA trotz eines „traditionell eher laissez-faire-Ansatzes bei der Medienregulierung“ noch 38 Prozent diese Meinung vertreten.

In der Frage, wer am besten geeignet ist, schädliche Äußerungen im Internet zu bekämpfen, ergeben sich teils gegensätzliche Einschätzungen. So spricht sich in der Slowakei, wo zuvor noch die Bürger als Hauptverantwortliche genannt wurden, mit 49 Prozent nun die Mehrheit dafür aus, dass die sozialen Plattformen diese Aufgabe übernehmen sollten. Ähnlich ist das Bild in Frankreich mit 48 Prozent und in Großbritannien mit 47 Prozent. In den meisten Ländern wird dieser Ansicht gefolgt, während in Schweden die Verantwortung nahezu gleichmäßig zwischen sozialen Netzwerken und dem Staat aufgeteilt wird.

Deutschland sticht dabei erneut heraus: Mit nur 11 Prozent findet sich hier der geringste Anteil an Befragten, die dem Bürger die Entscheidungsgewalt in dieser Frage überlassen würden. Zwar ist der Abstand zu den anderen Ländern in dieser Frage geringer als zuvor, doch bleibt Deutschland auch hier das Schlusslicht.

Meinungsfreiheit: Übereinstimmung und doch Unterschiede

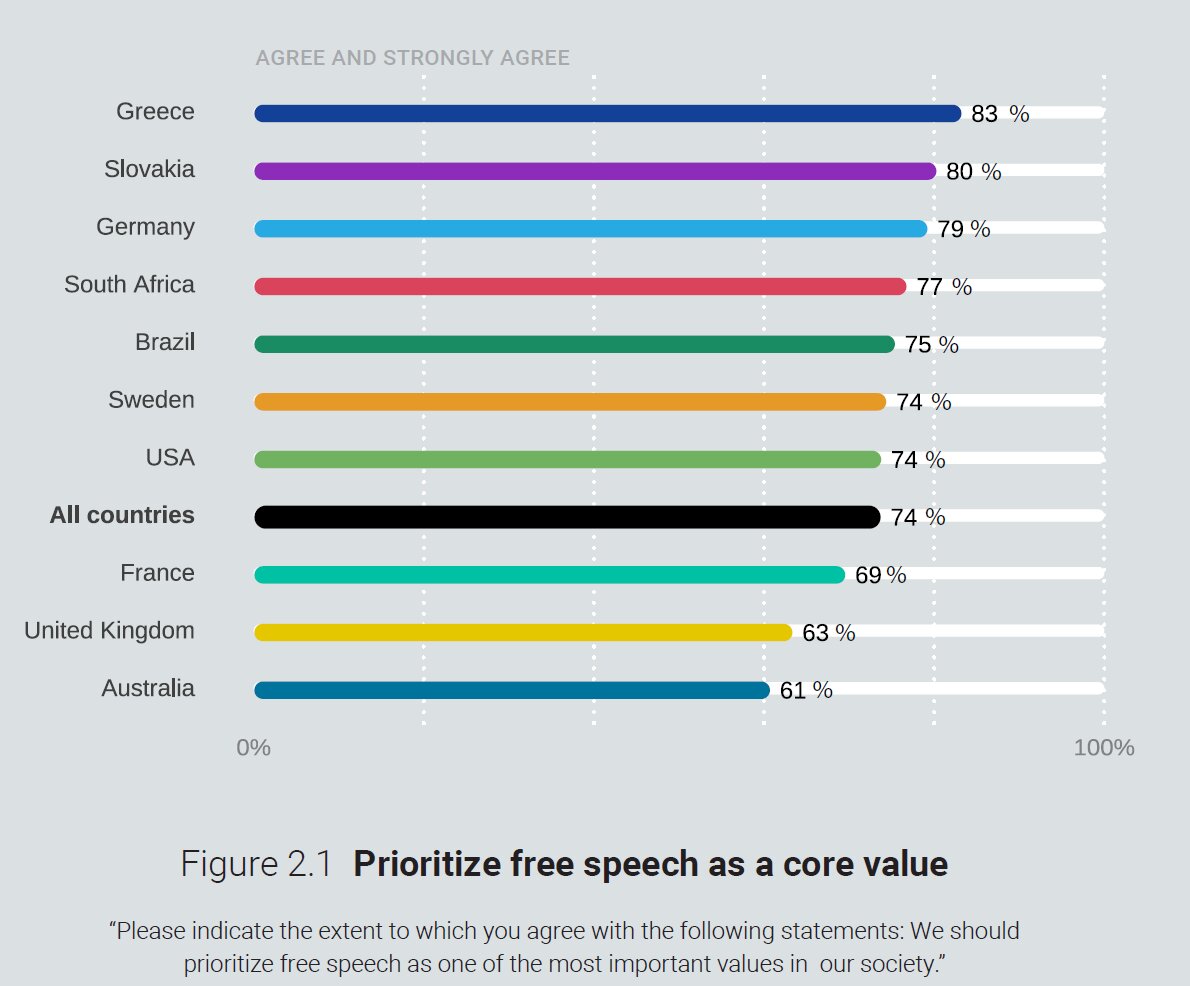

In der Frage, ob die Meinungsfreiheit als einer der wichtigsten Werte unserer Gesellschaft priorisiert werden sollte, herrscht weitgehender Konsens: Insgesamt 79 Prozent der Befragten stimmten dieser Aussage zu, wobei Griechenland mit 83 Prozent die höchste Zustimmung aufweist, dicht gefolgt von der Slowakei mit 80 Prozent. In Deutschland beträgt die Zustimmung ebenfalls 79 Prozent, während Australien hierbei mit 61 Prozent den niedrigsten Wert verzeichnet.

Uneinigkeit besteht hingegen darüber, wie weit die Meinungsfreiheit gehen darf. In den USA sind 53 Prozent der Ansicht, dass Meinungsfreiheit auch dann gewahrt bleiben sollte, wenn sie andere beleidigt. In Frankreich liegt dieser Wert mit 52 Prozent auf einem ähnlichen Niveau. In Deutschland hingegen sehen das mit 36 Prozent nur etwas mehr als ein Drittel der Befragten so. Insgesamt zeigt die Studie somit, dass Beleidigungen in den meisten Ländern nicht als Teil der Meinungsfreiheit betrachtet werden.

Besonders unterschiedlich fallen die Antworten auf die Frage aus, ob nur eine Regulierung in der Lage ist, Hassrede einzuschränken. In Frankreich stimmen 69 Prozent der Befragten einer solchen Maßnahme zu, während in Schweden mit 32 Prozent die wenigsten dieser Ansicht sind. Auch in den USA fällt die Zustimmung mit 34 Prozent gewohnt niedrig aus. Deutschland liegt in dieser Frage mit 39 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 45 Prozent.

Weitgehende Einigkeit herrscht hingegen darüber, dass gewaltverherrlichende Äußerungen verboten werden sollten. In allen befragten Ländern sprach sich die Mehrheit für eine solche Maßnahme aus, wobei die Zustimmung unterschiedlich stark ausfällt. Besonders hoch ist sie in Deutschland, der Slowakei und Brasilien mit jeweils 86 Prozent. Dass die USA mit 63 Prozent das Schlusslicht in dieser Frage bilden, dürfte nur wenig überraschen. Der Durchschnittswert lag bei dieser Frage bei 79 Prozent.

Studie zeigt Länder-spezifische Unterschiede

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass es zwar einen weitgehenden Konsens darüber gibt, dass Gewaltandrohungen und Falschinformationen auf sozialen Medien nicht geduldet werden sollten, die Vorstellungen über die Verantwortung für deren Regulierung jedoch stark variieren. Während einige Länder die Verantwortung eher bei den Bürgern oder den Plattformen sehen, bevorzugen andere eine stärkere staatliche Kontrolle. Diese Unterschiede lassen sich vor allem mit den jeweiligen politischen und kulturellen Traditionen im Umgang mit Meinungsfreiheit und Medienregulierung erklären.