Corsair Sabre Wireless im Test: Sensorik und Software

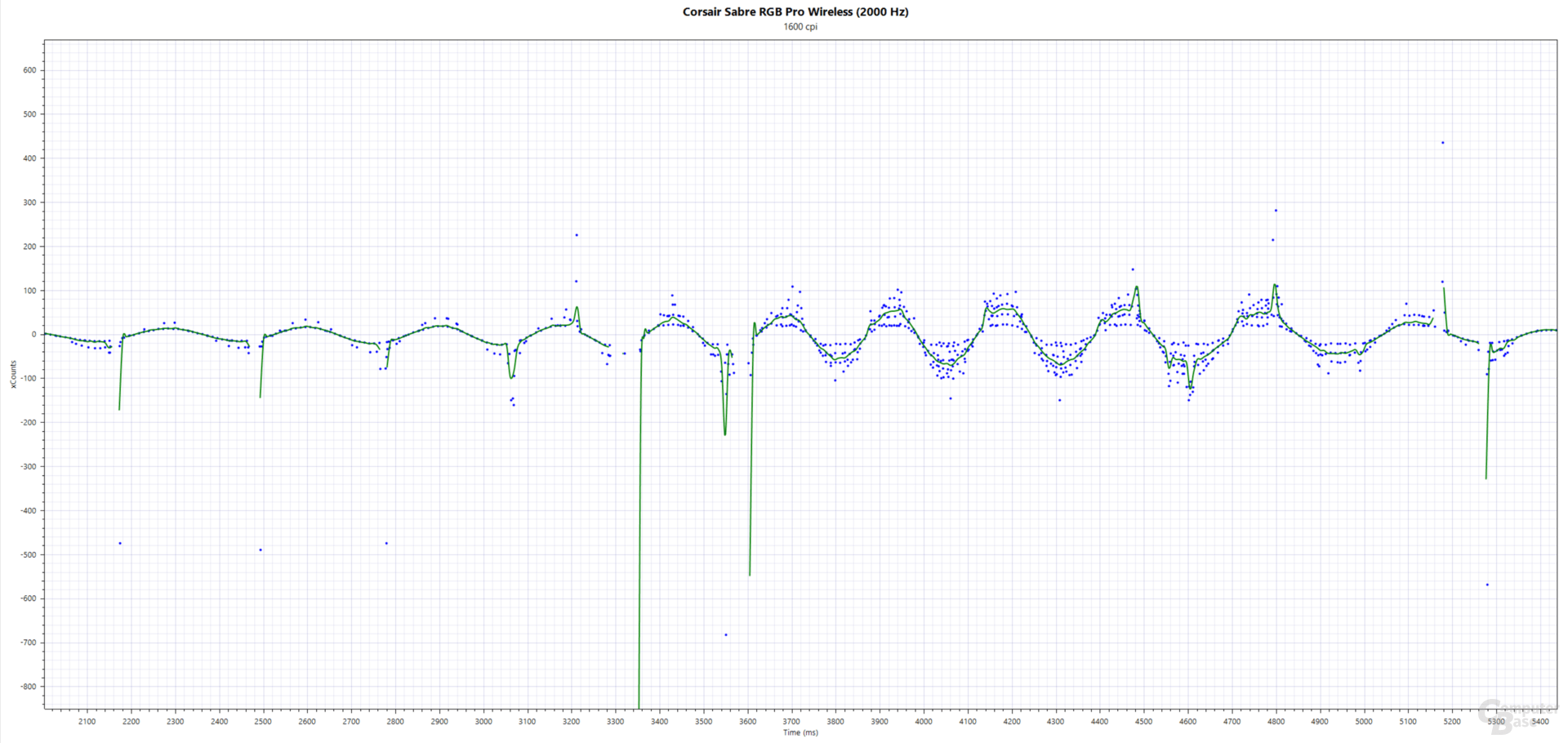

2/3Die Sensorik stellt in der Praxis die einzige Disziplin dar, in der Nutzer aus einer von 1.000 auf 2.000 Hz gesteigerten USB-Abfragerate Vorteile ziehen könnten – aber auch nur, sofern die Rahmenbedingungen optimal sind, wie im entsprechenden Kapitel des Tests der Viper 8KHz nachzulesen ist. Dort finden sich auch Details zur Methodik und Interpretation der Messdaten. Sensorik-Vorteile setzen indes voraus, dass besagte 2.000 Hz auch tatsächlich sauber implementiert sind und nativ anliegen. Und hier hapert es bei Corsairs neuestem kabellosen 2.000-Hz-Versuch leider erneut gewaltig. Aber der Reihe nach.

Eigentlich gute Sensorik mit unsäglicher 2.000-Hz-Trickserei

Während die kabelgebundene Sabre auf einen PixArt PMW-3392 setzt, der wiederum auf dem PMW-3389 fußt, werkelt in der kabellosen Adaption ein PMW-3399. Jener wurde von PixArt in Kooperation mit Razer entwickelt und fand bisher auch exklusiv in Razer-Mäusen Anwendung. Abermals gesteigerte Parameter bei Auflösung, messbarer Geschwindigeit und messbarer Beschleunigung sind dabei nicht erwähnenswert, interessant sind aber einige andere Details. Einerseits arbeitet der PMW-3399 als einziger Maussensor stets mit einer Framerate oberhalb der 8.000 Hz, sodass das Modul eigentlich prädestiniert für Mäuse mit hoher USB-Abfragerate ist. Und in der Viper 8KHz steckt er folglich auch, nicht aber in der kabelgebundenen Sabre – im Frühjahr 2021 war der Sensor noch Razer-exklusiv.

| PixArt PMW-3331 | PixArt PMW-3360 | PixArt PMW-3389 | PixArt PMW-3399 | Logitech Hero 16K | |

|---|---|---|---|---|---|

| Sensorik | Optisch | ||||

| Auflösung | 100–8.500 cpi | 200–12.000 cpi | 100–16.000 cpi | 100–18.000 cpi | 100–16.000 cpi |

| Geschwindigkeit | 7,6 m/s | 6,3 m/s | 10,2 m/s | 16,5 m/s | 10,2 m/s |

| Beschleunigung | 343 m/s² | 490 m/s² | > 392 m/s² | ||

| Lift-off-Distance | ~ 2,8 mm | ~ 1,2 mm | ~ 1,5 mm | ~ 1 mm | |

Für die Sabre Wireless ist er aber nun verfügbar. Theoretisch bietet das eine optimale Basis für die beworbenen 2.000 Hz, zumal der Sensor mit der von Razer „Motion-Sync“ genannten Abstimmung der internen Datenverarbeitung mit der USB-Abfragerate und der wahlweise asymmetrischen Lift-off-Distance daherkommt – Näheres dazu im Sensorik-Abschnitt des Tests zur Viper Ultimate. Abermals folgt an dieser Stelle jedoch eine Enttäuschung, die nach Rückfrage seitens ComputerBase auch von Corsair eingeräumt wurde: Trotz der in Relation zur Dark Core RGB SE Wireless deutlich besseren Basis bedient sich Corsair auch knapp zwei Jahre später der exakt gleichen Trickserei, um auf dem Papier 2.000 Hz, in der Realität aber nur die Latenz einer – schlechten – 1.000-Hz-Sensorik zu bieten.

2 × 1.000 Hz sind auch 2022 nicht 2.000 Hz

Und das funktioniert folgendermaßen: Anstatt zwischen Maus und Rechner einen mit 2.000 Hz getakteten Datenkanal aufzubauen, erstellt die Dark Core bei eingestellten 2.000 Hz einfach zwei solcher Kanäle, die weiterhin mit je 1.000 Hz arbeiten. Mehr ist technisch auch nicht möglich, weil die Sabre Wireless als USB-Full-Speed-Gerät konfiguriert ist. Native 8.000-Hz-Mäuse hingegen setzen auf den schnelleren USB-HiSpeed-Standard. Das kleinstmögliche Abfrageintervall eines USB-Interrupt-Transfers liegt im erstgenannten Fall bei 1 ms, im letztgenannten hingegen bei 125 µs. Folglich ist auch die theoretische Latenz eines einzelnen Datenstroms der Sabre Wireless bei – mindestens – einer Millisekunde angesiedelt.

Da nun aber zwei mit 1.000 Hz arbeitende USB-Endpunkte vorhanden sind, spricht Corsair irreführend von 2.000 Hz. Das ist nicht nur technisch irreführend, sondern impliziert auch Probleme. So suggerieren 2.000 Hz eine Latenz von 0,5 ms, die selbstredend besser als die bei 1.000 Hz gegebene 1 ms wäre. Nun ist es zwar so, dass dieser Zeitraum viel zu klein ist, als dass ein Mensch ihn bei einzelnen Datenpunkten unterscheiden könnte, die Bewegung eines fortwährend bewegten Mauszeigers auf Basis regelmäßiger Sensordaten wird aber dennoch geschmeidiger, direkter und dadurch vorhersehbarer.

Bei zwei 1.000-Hz-Signalen sind die einzelnen Datenpakete jedoch nur im gleichen Kanal regelmäßig, die zwei Endpunkte sind aber nicht zueinander synchronisiert, wie aus obiger Messung ersichtlich wird. Sinnvoll wäre die Technik höchstens, wenn das Intervall des zweiten Endpunktes in Relation zum ersten genau um eine halbe Millisekunde verschoben wäre – doch die tatsächliche Verschiebung unterliegt mehr oder minder dem Zufall, sodass eine konsistente Latenz von 0,5 ms zum leider sehr unwahrscheinlichen Best-Case-Scenario verkommt und in den Testmessungen gar nie zu sehen war. Stattdessen sind vereinzelt ausbleibende Datenpunkte einer der beiden Kanäle oder gar vollständige Sensorik-Aussetzer von teils über 100 ms auf der Tagesordnung.

Ohnehin ist es so, dass das zweite 1.000-Hz-Intervall selbst bei ordnungsgemäßer Funktionalität nur rund 50 bis 150 µs hinter dem ersten liegt, sodass die Latenz alternierend rund 0,1 bzw. 0,9 ms beträgt. Im Durchschnitt sind das freilich 0,5 ms, doch die mit dieser Rundung suggerierte direktere Signalverarbeitung ist in der Praxis schlichtweg nicht gegeben. Diese Ergebnisse decken sich überdies exakt mit dem Test der Dark Core RGB SE Wireless – Corsair bedient sich also nicht nur derselben, ohnehin äußerst fragwürdigen Technik, sondern sah darüber hinaus nicht einmal die Notwendigkeit, sie zumindest anzupassen.

Mit 430 km/h über den Schreibtisch

So ist es nach wie vor möglich, dass die Maus Sensordaten an den Rechner meldet, die der verbaute Sensor gar nicht hat aufnehmen können: Bei schneller Bewegung impliziert gerne einmal ein Zehntel der gemeldeten Sensorpositionen eine Sensor-Geschwindigkeit von über 16,5 m/s, obwohl der PMW-3399 gar nicht mehr wahrnehmen kann. Und das ist bereits der beste Wert, den ein aktueller Maussensor vorweisen kann. Ein einzelner Messpunkt der x-Achse lag sogar bei rund 120 m/s. Das sind über 430 km/h – mein Arm wird das bestimmt nicht gewesen sein. Eine Messung der Viper 8KHz zeigt derweil im Kontrast, wie sauber umgesetzte 2.000 Hz aussehen sollten.

Im Ergebnis fällt die Beurteilung der 2.000-Hz-Sensorik identisch zum Test der Dark Core aus: Im Betrieb mit 2.000 Hz ist die gegebene Präzision aufgrund inkonsistenter Intervalle, teils massiver Stabilitätsprobleme und der variablen Latenz mitunter katastrophal, für Gaming-Zwecke ungeeignet und in jedem Fall schlechter als im nativen 1.000-Hz-Betrieb, den die Maus glücklicherweise ebenfalls bietet und der auch ab Werk eingestellt ist. Und höhere Sensor-Auflösungen, die bei höheren Hz-Zahlen bisweilen für konsistentere Messergebnisse sorgten, leisten dem ebenfalls keine Abhilfe. Weitere Messungen des 2.000-Hz-Modus erübrigen sich spätestens an dieser Stelle und sind auf Wunsch dem Sensorik-Abschnitt des Tests zur Dark Core RGB SE Wireless zu entnehmen.

Mit 1 × 1.000 Hz in Ordnung

Und bei nativen 1.000 Hz? Da sollte angesichts des verbauten, derzeit besten Maussensors doch eigentlich nichts schiefgehen können? Na ja. Einerseits ist die Sabre RGB Pro Wireless im Betrieb mit 1.000 Hz für Spiele und auch Shooter geeignet, so viel vorweg. Andererseits liegen die Messergebnisse abermals unter den Erwartungen: Wie ein PMW-3399 im kabellosen Betrieb eigentlich abschneiden sollte, ist von zahlreichen Razer-Mäusen bekannt, so auch von der DeathAdder V2 Pro oder der in den nachfolgenden Graphen als Referenz herangezogenen Viper Ultimate. Corsairs Implementierung schneidet aber – zumindest in Messungen – merklich schlechter ab.

In der Praxis manifestiert sich das in einer im direkten Vergleich mitunter ein wenig hakeligeren Mauszeigerbewegung, wobei auch die Verzögerung respektive reale Latenz im Rahmen menschlicher Wahrnehmung höher auszufallen scheint. Das muss sie indes gar nicht unbedingt; inkonsistente und kontinuierlich ausreißende Daten allein können zu dieser Symptomatik führen. Vereinzelte Aussetzer der abseits dessen konsistenten Abfragerate von 1.000 Hz tragen ebenfalls ihren Teil bei.

Angesichts mittlerweile einiger kleinerer respektive neuerer Hersteller, die kabellose Gaming-Mäuse mit teils sehr guter Sensorik und zumindest guter Latenz anbieten, überrascht die Sabre RGB Pro Wireless folglich durchaus. Den gezeigten xCount-Graphen sind auch die Werte der Glorious Model O Wireless (Test) zu entnehmen, die sich technisch nicht von der eingangs erwähnten und mit der Sabre konkurrierenden Model D Wireless unterscheidet. Es handelt sich um die erste Generation funkender Mäuse des Herstellers – und dennoch fällt die Sensorik in Messungen konsistenter aus als bei der neuesten Corsair-Maus. In der Praxis ist dieser Unterschied letztlich kaum bis gar nicht wahrnehmbar, bemerkenswert bleibt er nichtsdestoweniger.

Verbesserte Akkulaufzeit

Es fehlt noch ein Kommentar zur Akkulaufzeit. Corsair selbst spricht von rund 90 Stunden im Bluetooth-Betrieb bei deaktivierter Beleuchtung. Bei 1.000 Hz im 2,4-GHz-Funk und ebenfalls ohne Beleuchtung bleiben noch 60 Stunden. Nach wie vor gilt, dass zum Spielen ausschließlich letztgenannte Konfiguration gewählt werden sollte – bei niedrigeren Frequenzen und insbesondere mit Bluetooth wird die Latenz unnötig hoch. In Relation zur Dark Core RGB Pro SE fällt die Laufzeit damit rund 10 Stunden besser aus, wohlgemerkt aber bei einer halbierten Akkukapazität von nunmehr 500 mAh, was auch der Ladedauer zugutekommt. Hier hat Corsair folglich ordentlich nachgebessert, wozu ohne Frage auch die Effizienz des PMW-3399 beiträgt. Im Vergleich zur DeathAdder V2 Pro, zur Model D Wireless und insbesondere zur Kone Pro Air fällt die Laufzeit jedoch nach wie vor geringer aus.

Corsairs iCUE-Software

Auch wenn Nutzer der Sabre RGB Pro Wireless keine zusätzliche Software benötigen, kann es sich lohnen, Corsair iCUE zu installieren. Die Software bietet neben der obligatorischen Möglichkeit, Auflösung, Abtastrate und Tastenbelegung der Maus nach eigenen Wünschen anzupassen, auch die Option, individuelle Makro-Abfolgen aufzunehmen. Dank einer optionalen Zweitbelegung jeder Taste lässt sich die Anzahl der möglichen Makros in der Theorie erneut steigern. Dabei wird allerdings auf eine Umschaltfunktion, wie sie beispielsweise Logitech, Razer und Roccat bieten, verzichtet: Beim Klick auf die entsprechende Taste wird die erste zugewiesene Aktion ausgeführt, beim Loslassen derselben die zweite Aktion. Die praktische Anwendbarkeit der Zweitbelegung ist demnach stark eingeschränkt.

Äußerst umfassend fallen die Möglichkeiten zur individuellen Beleuchtung des Eingabegeräts aus: Anwender können aus einer Vielzahl an vordefinierten Modi wählen, darunter „Statisch“, „Atmend“, „Regenbogen“, „Regenbogenwelle“, „Spiralregenbogen“, „Regen“ und „Reaktiv“. Darüber hinaus lässt sich die Temperatur von Prozessor, Mainboard oder Grafikkarte farblich visualisieren. Den ausgewählten Effekten werden anschließend Zonen zugewiesen, des Weiteren lässt sich ihre Priorität in einer Liste festlegen. Außerdem erlaubt iCUE eine Kalibrierung der Maus für das eigene Mauspad – im Fall von drei getesteten Mikrofaser-Exemplaren ergaben sich dabei aber keine relevanten Unterschiede.

Standardmäßig lädt iCUE im Zuge des Windows-Starts und wird beim Schließen in die Taskleiste minimiert, was sich allerdings beides deaktivieren lässt. Ohne im Hintergrund laufende Software sinkt die Funktionalität der Maus jedoch deutlich: Auf dem ohnehin nur ein Profil fassenden internen Speicher lassen sich lediglich die Sensorikparameter und einige Beleuchtungseinstellungen sichern.