Corsair CX-F und XPG Pylon im Test: Technik im Detail analysiert

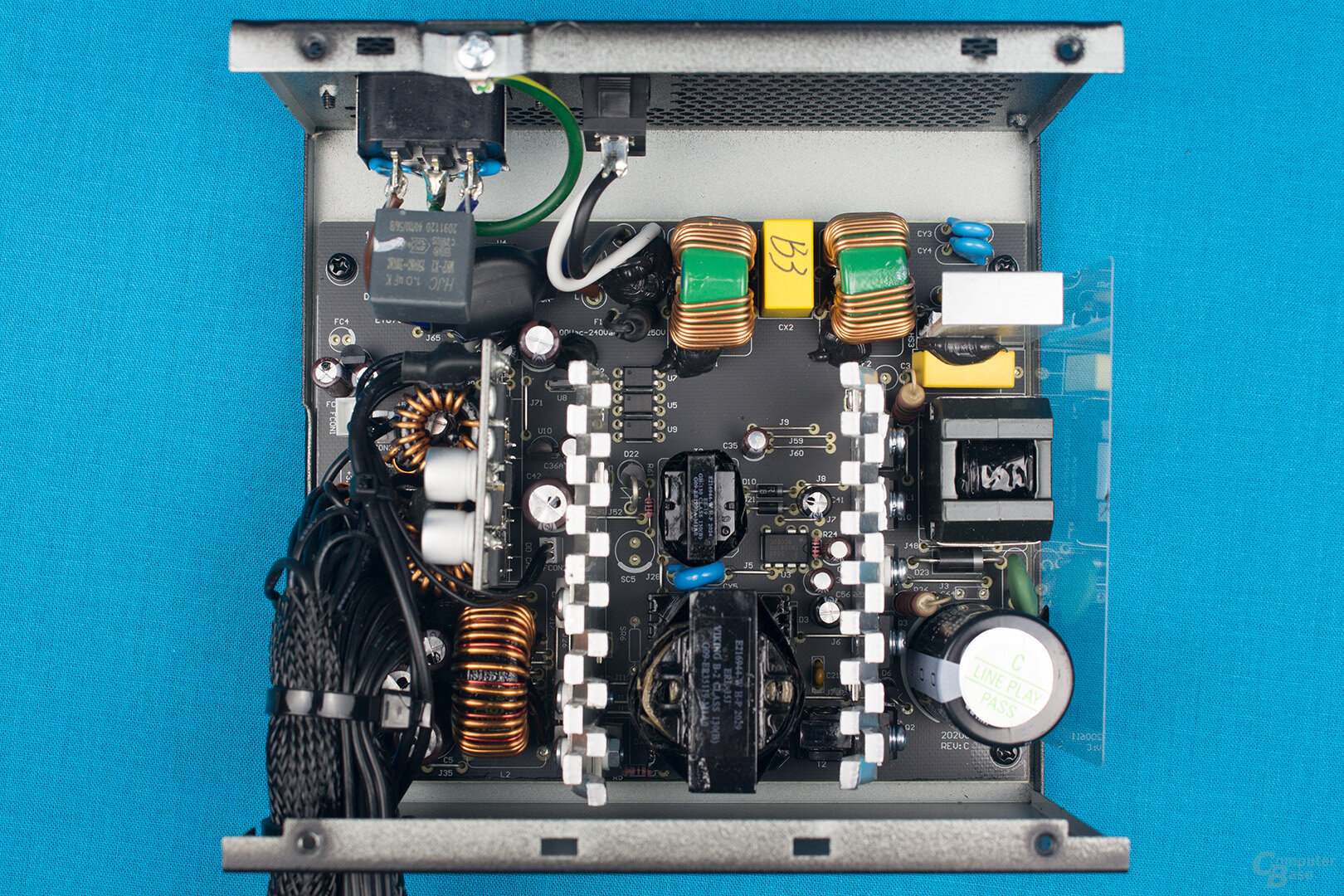

2/5Nach dem Lösen der Schrauben und dem Öffnen des Netzteils fällt der Blick auf die Elektronik. Wie immer gilt: Nicht nachmachen – Lebensgefahr!

Eckdaten und Komponenten

Für das CX550F RGB White hat Corsair den Fertiger HEC beauftragt, der eine relativ neue Elektronikplattform für dieses Netzteil bereitstellt. Sie verfügt über einen LLC-Resonanzwandler, wie er auch in effizienteren Netzteilen zum Einsatz kommt. Auf der Sekundärseite findet schließlich eine Synchrongleichrichtung statt und über DC/DC-Wandler werden die Nebenspannungen 3,3 und 5 V erzeugt. XPG hat sich beim Pylon 550W für eine herkömmliche Umsetzung entschieden. Die von CWT gefertigte Schaltung besteht aus einem Double-Forward-Wandler mit einfacher Dioden-Gleichrichtung auf der Sekundärseite. Die Nebenspannungsschienen werden aber auch über DC/DC-Wandler erzeugt.

| Technische Daten | CX550F RGB White | XPG Pylon 550W |

|---|---|---|

| Primärseite | ||

| EMV-Filter | 2 × X-, 4 × Y-Kondensatoren, 2 × CM-Drosseln, Ferrit | |

| Sicherungen | Feinsicherung, MOV | |

| Brückengleichrichter | 1 × GBU 10K | 1 × ? |

| Aktive PFC | 2 × MOSFETs (Infineon IPAW60R280P7S), 1 × Diode (CREE C3D04060A) | 2 × MOSFETs (Great Power GPT18N50), 1 × Diode (ST STTH8S06) |

| Einschaltstrombegrenzer | NTC | |

| Zwischenkreiskondensator | Hitachi (HU-Serie) 330 µF, 400 V, 105 °C | Nichicon (GG-Serie) 390 µF, 400 V, 105 °C |

| Standby-IC | Power Integrations TNY290P | Power Integrations TNY287P |

| Konvertertopologie | LLC-Halbbrücke | Double Forward |

| Schalter | 2 × Great Power GPT18N50ADG | 2 × Silan SVF20N50 |

| Sekundärseite | ||

| Wandlung Minor-Rails (5 V und 3,3 V) | DC-DC | |

| Gleichrichter +12 V | 4 × MOSFETs (NXP PSMN8R3-40YS) | 4 × Dioden (PFC PFR20L50CT) |

| DC-DC-Schalter 5 V und 3,3 V | je 4 × Potens PDD3906 | je 2 × Sync Power SPN3006 |

| Filterkondensatoren +12 V | 3 × Teapo-Elkos 2.200 µF (SC-Serie), Feststoff-Elkos (4 × 1.000 µF und 2 × 470 µF) und auf Kabelmanagement-Platine | 2 × Elite-Elkos 2.200 µF (EV-Serie), 2 × Feststoff-Elkos 470 µF |

| Filterkondensatoren 5 V | Teapo-Elko 2.200 µF (SC-Serie) und 2 × Feststoff-Elkos 470 µF | 2 × Elite-Elko 2.200 µF (EK-Serie) |

| Filterkondensatoren 3,3 V | Teapo-Elko 2.200 µF (SC-Serie) und 2 × Feststoff-Elkos 470 µF | 2 × Elite-Elko 2.200 µF (EK-Serie) |

| Filterkondensatoren 5 VSB | 2 × Nippon-Chemi-Con-Elkos 2.200 µF (KZE-Serie) | Elite-Elko 2.200 µF (ED-Serie) |

| Supervisor-IC | Weltrend WT7527RT | IN1S429I-DCG |

| Lüfter | ||

| Modellbezeichnung | Corsair NR120L | Hong Hua HA1225H12F-Z |

| Technische Daten | 120 mm, FD-Gleitlager | 120 mm, FD-Gleitlager, 2.200 UPM |

Die Primärseite im Detail

Die Eingangsbeschaltung in Form eines Netzfilters besteht aus den gleichen Komponenten, wenn nur die Art der verbauten Bauteile betrachtet wird. Während XPG die bedrahteten Bauteile am Kaltgerätestecker direkt angelötet hat, spendierte Corsair für diese Bauteile eine extra Platine. Der Umschalter für die RGB-Beleuchtung wurde ordnungsgemäß isoliert, sodass diese sekundärseitige Leitung vom Schaltkreis der Primärseite getrennt ist. Die Gleichrichtung der Netzspannung findet über einen Brückengleichrichter statt, den Corsair zusammen mit den Halbleitern der PFC an einen gemeinsamen Kühlkörper geschraubt hat. XPG demgegenüber hat einen eigenen, kleinen Kühlkörper für dieses Bauteil spendiert, wodurch etwas höhere Temperaturen zu erwarten sind, die insbesondere für eine Netzspannung von 230 V aber weit abseits kritischer Werte liegt.

Die PFC hat Corsair mit Infineon-MOSFETs der Coolmos-Baureihe bestückt. XPG setzt die vielfach von Netzteilherstellern verwendeten Superjunction-MOSFETs des chinesischen Herstellers Great Power ein. Der Einschaltstrom wird jeweils über einen NTC-Widerstand begrenzt. Ein Relais zum Überbrücken dieses Bauteils gibt es nicht, wodurch der Wirkungsgrad hätte etwas gesteigert werden können. Der Zwischenkreiskondensator besteht schließlich aus einem Elko einer japanischen Marke, der hohe Kapazitätswerte von 330 bzw. 390 µF bereitstellt. Für die LLC-Halbbrücke verwendet Corsair jedoch auch kostengünstigere Leistungshalbleiter von Great Power, die in dieser Schaltung vermutlich eine hohe Zuverlässigkeit wie Halbleiter westlicher Marken bieten.

Die Sekundärseite im Detail

Auf der Sekundärseite vollzieht Corsair das effizientere Verfahren der Synchrongleichrichtung und lötet dazu vier MOSFETs auf die Unterseite der Platine, die auf der Vorderseite von zwei großen Kühlkörpern entwärmt werden. XPG demgegenüber setzt vier Gleichrichterdioden ein, die höhere Verluste erzeugen und entsprechend direkt an einen großen Kühlkörper angebunden werden müssen. In beiden Fällen wird die Temperatur an diesen Bauteilen gemessen, die als Regelgröße für die Lüftersteuerung und als Eingangsgröße für die Übertemperaturabschaltung dient. Die Messung findet aber indirekt über einen in der Nähe der Hitzequellen befindlichen SMD-Chip-Widerstand statt.

Da die Platine nur über eine Kupferlage verfügt, wird der Strom auf der Sekundärseite zusätzlich über Jumper geführt, die bei XPG aus kleinen Kupferdrähten bestehen. Corsair nutzt hierfür Aluminium-Schienen, die darüber hinaus zur Wärmeleitung beitragen. Zur Ausgangsfilterung der Spannungen wird ein Mix aus flüssigen und Feststoff-Elkos verwendet. Über eine Pi-Filterstruktur kann auch der Strom der 12-Volt-Schiene gemessen werden, wofür jeweils eine Messleitung zum Supervisor-IC geführt wird.

Aufgrund des vollmodularen Kabelmanagements des CX550F RGB White werden alle Ausgangsleitungen kabellos über Platine-Platine-Verbinder nach außen angebunden. Im Pylon 550W wirkt demgegenüber der am Haupt-PCB hängende Kabelbaum restriktiv für den Luftstrom. Zusätzlich negativ wirkt sich bei diesem Netzteil die Luftleitfolie auf die Lautstärke des Netzteils aus, da bei bestimmten Lüfterdrehzahlen die Folie mechanisch und demnach auch akustisch zum Resonieren gebracht wird. Eine höhere Lebensdauer verspricht dafür das FD-Lager, das für beide 120-mm-Lüfter eingesetzt wird.

Verarbeitungs- und Lötqualität beider Netzteile können überzeugen, wobei Corsair mit den zusätzlichen Platinen an Ein- und Ausgang die sauberere Lösung gelungen ist. Der tendenziell ältere Technologie-Grad zeigt sich beim Pylon 550W auch darin, dass das Thermoelement manuell über einen Steckverbinder als Jumper über die Platine geführt werden musste.