Call of Duty: Ghosts im Test: Im Glaubenskrieg mit Battlefield 4

2/4Kampagne und Gameplay

Theoretisch galt es Infinity Ward für „Call of Duty: Ghosts“ schon vorab zu loben, denn immerhin sah es die interne Rotation vor, dass das Spielestudio nach dem von Treyarch entwickelten „Black Ops II“ für diese Ausgabe wieder das Zepter übernimmt – und sich seinerseits an einem neuen Setting für die Shooter-Marke versucht.

Absurd, absurder – Ghosts

Allein neues Setting heißt auch im Falle von „Ghosts“ nicht, dass die Entwickler an den Grundfesten der typischen CoD-Handlung rütteln würden. Man nehme: Eine Fraktion des Bösen samt dazu passendem Antagonisten und stelle dem eine Gruppe von „Kick-Ass“-US-Boys gegenüber, die – ja was wohl? – den Bösen ordentlich die Hintern versohlen.

Auf der Metaebene wird dazu dieses Mal ein Rahmen konstruiert, der so abwegig ist, dass er selbst die lachhafte Story von „Battlefield 4“ noch in den Schatten stellt: Nachdem die Ölquellen des Nahen Ostens zerstört wurden, gerät die Welt außer Fugen. Plötzlich ist es das – tatsächlich vergleichsweise – ölreiche Südamerika, das mit seinen Reserven im Zentrum des Interesses steht. Klar, dass die Staatschefs des Kontinents daraus Profit schlagen: Sie schließen sich zu einer Föderation zusammen, die sich kurzerhand daran macht, die USA dem Erdboden gleich zu machen.

In „Ghosts“ zieht also gewissermaßen David durch die Städte von Goliath und zeigt dabei die hässliche Fratze der Unmenschlichkeit: Getrieben von blankem Hass scheint das vordergründige Ziel der Föderation zu sein, jeden Amerikaner zu ermorden, der den Schergen Südamerikas vor die Flinte kommt.

So absurd dieser Rahmen ist, so schwach wird er inhaltlich auserzählt. Dies liegt zu guten Teilen daran, dass sowohl der Antagonist als auch die Protagonisten nach gängigen Mustern billiger Hollywood-Produktionen gezeichnet werden. Da sind zwei Brüder, die durch die Geschehnisse von Surferboys zu Kampfmaschinen mutieren und dabei in der Elite-Einheit der Ghosts landen. Und da ist der Ex-Ghost Rorke, der offenbar aus Rache die bösen Feinde der Föderation unterstützt. Klingt ziemlich platt und wird im Verlauf der knapp sechsstündigen Kampagne auch nicht sonderlich facettenreich durcherzählt, was schon einmal ein schlechtes Licht auf die Kampagne wirft.

Starke Inszenierung als Ass

Gleichen sich „Battlefield 4“ und „Call of Duty: Ghosts“ also in puncto Einzelspielerkampagne, indem beide Titel den Spieler durch absurde Settings mit langweiligen Charakteren jagen? Nicht ganz, denn „Ghosts“ hat ein Ass im Ärmel, das die Kampagne im Vergleich zu der des Konkurrenten entscheidend aufwertet.

Dieses Ass ist die Inszenierung. Denn wo „Battlefield 4“ häufiger anödet, verwirrt und den Spieler immer wieder selbst überlegen lässt, was eigentlich die Hintergründe der Geschehnisse sein könnten, präsentiert sich die Story von „Ghosts“ einerseits konsistent; zum anderen, und viel wichtiger, packt sie einen teilweise in den einzelnen Szenen dann doch, was weniger inhaltlich, sondern vielmehr cineastisch begründet ist.

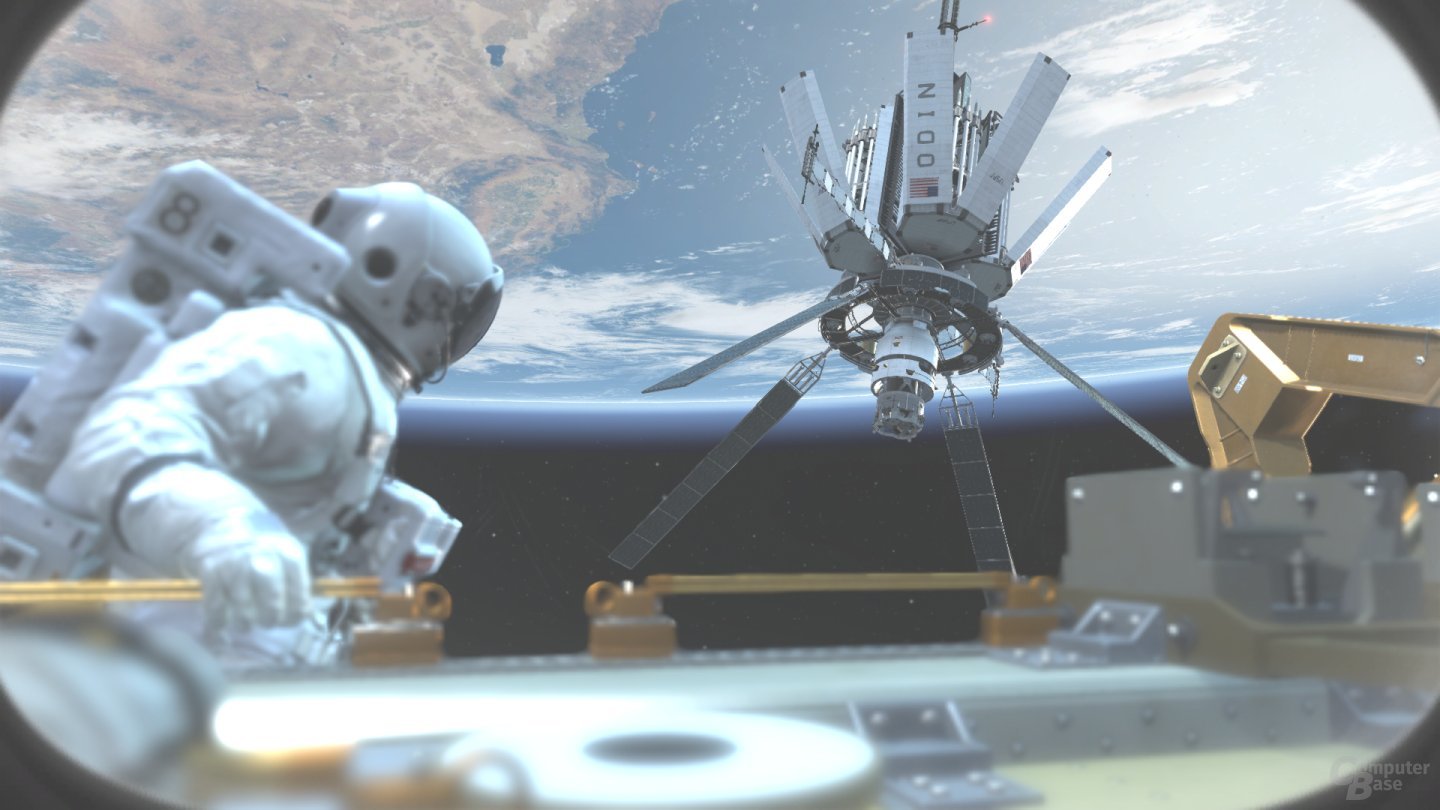

Bestes Beispiel für diesen Effekt ist gleich der Einstieg: Während die US-Küsten in Schutt und Asche gelegt werden, wechselt die Perspektive kurzerhand in den Weltraum. Hier erfährt der Spieler in einer kurzen aber packenden Sequenz, weshalb auf der Erde gerade die Endzeit begonnen hat: Ein Föderationstrupp hat die Raumstation der „Orbital Defense Initiative“ (ODIN) geentert, mit der sich massige Raketen auf jeden beliebigen Punkt der Erde abfeuern lassen.

Durch diesen Szenenwechsel erhält der Spieler nicht nur ein vollständigeres, dynamisches Bild: Es reißt ihn förmlich in die Handlung, auch wenn die Sequenz nur wenige Minuten dauert. Ähnliches gilt für viele andere Momente der Handlung, die durch Perspektivwechsel, kleine Wendungen und jede Menge Action dazu beitragen, dass der Spieler trotz der hanebüchen Inhalte fast schon gezwungenermaßen an einem Stück durch die Kampagne rauscht.

Beim Gameplay bemüht

Der Hollywood-Bombast funktioniert in Verbindung mit interessanten Schauplätzen also ziemlich gut und übertüncht so geschickt, dass Infinity Ward faktisch herzlich wenig zu erzählen hat. Beim zugehörigen Gameplay wird schnell deutlich, dass die Entwickler – ähnlich wie die Kollegen bei „Black Ops II“ – um Innovation und Abwechslung bemüht sind.

Letzteres schlägt sich in schnellen Tätigkeitswechseln nieder, was der latent drohenden Monotonie der sogenannten „Militärshooter“ entgegenwirken soll. Deswegen schießt der Protagonist sich mal konventionell durch Gegnerscharen, um im nächsten Moment in eine der angenehm häufig eingestreuten Stealth-Subsequenzen einzutauchen. Er schwimmt durch reißende Ströme, wechselt kurz die Perspektive in einen Apache-Kampfhubschrauber (wer hätte das gedacht: unter Verwendung einer Arcade-Steuerung sogar als Pilot!), kehrt im nächsten Moment wieder ins direkte Kampfgeschehen zurück, um wenige Minuten später als Scharfschütze oder Drohnenexperte aufzutreten oder als MG-Schütze in einem Jeep einer wilden Verfolgungsjagd beizuwohnen.

All das kennen Spieler aus dem Genre und insbesondere aus den Vorgängern, doch reihen die Entwickler diese gängigen Tätigkeiten immerhin halbwegs geschickt aneinander, sodass eben keine Langeweile aufkommt. Dieser Aspekt verstärkt den von der bombastischen Inszenierungen herrührenden Effekt, der den Spieler trotz allem auch aufgrund der Geschichte Widerwillen weiterspielen lässt.

Im weitesten Sinne innovativ ist dabei die Integration des treuen, übertrieben klugen Schäferhundes Riley. Dieser begleitet die Protagonisten immer mal wieder und kann einerseits dazu genutzt werden, um in größeren gegnerischen Verbänden Verwirrung zu stiften. Darüber hinaus kann der Spieler Riley per Tastendruck auf einen Gegner loslassen, was insofern immer opportun ist, weil Riley natürlich nicht sterben kann. Geschickter ist da eine andere spielerische Möglichkeit, die dem Spieler aber seltsamerweise nur in einer Situationen umfassenden geboten wird: Er kann Riley auch direkt steuern und mit ihm kleine Erkundungsmissionen durchführen, was durchaus seinen Reiz hat.

Unverändert ist dagegen die Levelkonzeption. Nach wie vor wird der Spieler fast immer durch schlauchige Areale gelotst, in denen per Trigger Ereignisse und Angriffswellen ausgelöst werden. In dieser Hinsicht hat wiederum „Battlefield 4“ die Nase vorn, da Dice im Vergleich häufiger offenere Gebiete anbietet, die eine weitgehend freie Vorgehensweise erlauben.

Zugutehalten kann der „Ghosts“-Umgebungen aber, dass sie angenehm variantenreich und auffällig ausfallen. Ob an der zerstörten US-Westküste, an den Fassaden der Wolkenkratzer von Caracas oder auf einer antarktischen Ölplattform: Die „Ghost“-Areale fallen fast durch die Bank weg überzeugen und stimmig aus.

Dies gilt allerdings nicht für die künstliche Intelligenz, die – ganz dem CoD-Prinzip entsprechend – auf dem Masse-statt-Klasse-Prinzip aufbaut. Statt auf wenige clevere trifft der Spieler also auch dieses Mal wieder auf viele dumme Gegner. Dabei darf allerdings festgestellt werden, dass die KI uns bei „Ghosts“ weniger negativ aufgefallen ist als in „Battlefield 4“: Aussetzer und richtige Dummheiten wie die Deckungnahme vor einer Mauer konnten wir, anders als beim Dice-Shooter, nicht beobachten. Außerdem stellen sich die Mitstreiter hier weniger „klopsig“ an, sodass wir von den verbündeten NPC kein einziges Mal mitten im Kampf beiseite geschoben wurden. In puncto KI ist auch dieses Mal der Einäugige der König unter den Blinden.