Atomkraftwerke:

Die 30 Jahre alten sogenannten "Prototypen" also Einmal-Konstruktionen, sollten sobald wie möglich abgeschaltet werden. Manchmal sind da sogar mehrere Reaktoren des gleichen AKW völlig verschieden weil im Mehrjahresabstand gebaut. Teure komplizierte Wartung, keine standardisierten Ersatzteile und Betriebs-Prozeduren und Betriebs-vorschriften, Personal muss in jedem AKW anders eingewiesen werden usw.

Serien-Modelle hingegen wie z.B das französische Cattenom, haben einige Vorteile wie bessere Wartung und Sicherheit durch standardisierte Komponenten und Ersatzteile, bessere Schulung des Personals wenn alle AKW's in einem Land modellmässig dasselbe sind.

Nichtsdesto-trotz ist ein gravierender Nachteil jeglicher Kernspaltung nicht wegzudiskutieren: der mittel- oder schwer radioaktive Sondermüll für dessen sichere Verwahrung über Jahrzehnte oder Jahrhunderte immer noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde und wohl nie wird. Eine Aufbereitung wie in La Hague kann zwar das Volumen reduzieren und Uran wiedergewinnen. Plutonium gibt's zwar auch rückgewonnen, aber Plutonium-Reaktoren haben gegenüber Uran-Reaktoren einige Nachteile, Plutonium ist zudem chemisch giftig und darf von wegen Bombenbau nicht in falsche Hände geraten. Nach der Rückgewinnung bleibt aber immer noch ein strahlender Restmüll grossen Volumens verschiedenster für Atomkraftwerke unbrauchbarer Isotope und Nuklide übrig, und das berühmte "sichere" Endlager wird es wohl nie geben. Wenn wirklich jedes Land "seinen" atomaren Restmüll im eigenen Territorium lagern müsste (EU Direktive), hätten einige Staaten sehr grosse Probleme.

Andererseits ist auch der Uran-Abbau eine gesundheitlich nicht unbedenkliche Sache für die dort Arbeitenden.

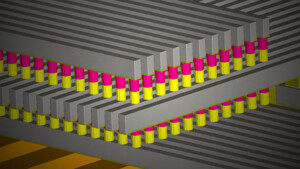

Deshalb ist Kernspaltung allenfalls eine Übergangslösung noch für die nächsten 30-40 Jahren, und wird dann hoffentlich durch die viel effizientere, noch weniger gefährliche und relativ wenig Nuklear-Müll produzierende Kernfusion abgelöst. Leider ist es bislang noch nicht gelungen eine länger andauernde (mehr als ein paar Millisekunden!) stabile Kernfusion in Gang zu setzen. Hoffentlich erfüllt der nächste geplante Fusions-Testreaktor ITER die in ihn gesetzten Erwartungen.

Andere komplementare Alternative wäre eine geographisch optimierte Nutzung (man muss es dort tun wo immer die Sonne scheint) der Solarenergie, nicht nur zur direkten Stromerzeugung. Geographisch optimiert heisst z.B. Sierra Nevada, Spanien und Sizilien. Vielmehr sollte damit auch Wasserstoff aus Wasser hergestellt werden. Und eines Tages sogar Methanol, Ethanol und Sauerstoff, aus Meer-Wasser (vorher entsalzt elektrische Enerigie aus Solarzellen) und Kohlensäure mittels Fotosynthese. Kohlensäure wäre dabei ein wasserlösliches Zwischenprodukt, hergestellt auch aus Wasser und aus dem Kohlendioxid der Atmosphäre. Wohl gäbe es Möglichkeiten nicht entsalztes Meerwasser direkt zu verwenden, aber dann würde die Anlage schon nach kurzer Betriebsdauer zur "Saline" werden und nicht mehr funktionieren...

Vielleicht gibt es in 40 Jahren Technologien für die industrielle Fotosynthese, entweder in einem gläsernen Reaktor oder einem in den Boden eingelassenen Becken auf den das Sonnenlicht gebündelt wird, oder aber in neuartigen Solarpanels? Bassin im Boden hätte den Vorteil dass der Fotosynthese-Reaktor nicht zu stark aufwärmt. Zu starke Erwärmung durch Sonnenlicht würde ansonsten den Synthese-Katalysator schnell zersetzen, und eine intensive laufende Regenerierung erfordern.

Bei geschlossenen Systemen kann es zu Überhitzung kommen, bei offenen Systemen mit Becken im Boden hingegen würde sowohl Wasser als auch Alkohol verdampfen, was unerwünscht ist.

Denn die Welt-Erdöl- und Erdgas-Reserven werden wohl in spätestens 150 Jahren erschöpft sein.